Page 21 - 2022年第53卷第5期

P. 21

河中游河道特性及整治研究》,对淮河的河性进行了较为系统的总结,揭示了淮河的水沙输移特性,

剖析了河湖演变机理,预估了淮河床面形态的变化趋势,为进一步科学治淮奠定理论基石。

图 5 淮河干流王家坝至老子山河床纵剖面 [38]

3.2 河道、枢纽实体模型与数学模型及综合整治工程 实体模型和数学模型是解决水利工程规划、设

计、建设和运行中关键问题的重要手段。早在 1960年代,蒋玉玺等 [39] 利用梅山高速水流实验室,解

决了枢纽布置和高坝泄洪消能的问题,探索了掺气减蚀的方法和措施,为我国高速水流学科的发展作

出了贡献。陈先朴等 [40] 和虞邦义等 [41] 先后开展了淮河干流淮滨水文站至正阳关段、正阳关至涡河口

段、蚌埠至方邱湖段等大型河工模型试验研究,以及蚌埠闸扩建、临淮岗洪水控制工程等大型控制枢

纽模型试验。其中,淮河干流正阳关至涡河口段模型(平面比尺 1∶300,垂直比尺 1∶60)是迄今淮河最

大的非恒定流河工模型,采用了先进的量测控制系统,实现了模型内、外边界的自动控制和水力参数

的自动检测。利用上述水工、河工模型优化了大型水闸枢纽的整体布局,预测了河道疏浚、切滩、退

堤等工程措施下洪水位及流场变化,提出了淮河干流治理的优化方案,为治淮 19项骨干工程、进一

步治淮 38项工程提供了重要的决策依据。

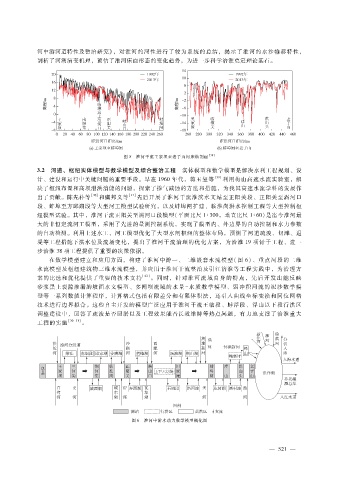

在数学模型建立和应用方面,构建了淮河中游一、二维嵌套水流模型(图 6)、重点河段的二维

水流模型及枢纽建筑物三维水流模型,并应用于淮河干流整治及引江济淮等工程实践中,为治理方

案的比选和优化提供了重要的技术支持 [42] 。同时,针对淮 河流 域自 身 的 特点,先 后 开 发出能反映

砂浆黑土裂隙渗漏的坡面水文模型、多闸坝流域的水量 - 水质数学模型、弱冲积河流的泥沙数学模

型等一系列数值计算程序,计算格式包括有限差分和有限体积法,还引入曲线坐标变换和同位网格

技术进行边界拟合。这些自主开发的模型广泛应用于淮河干流王临段、蚌浮段、浮山以下段行洪区

调整建设中,回答了疏浚是否回淤以及工程效果能否长效维持等热点问题,有力地支撑了治淮重大

工程的实施 [30 - 31] 。

图 6 淮河中游水动力数学模型概化图

— 5 2 1 —