Page 79 - 2022年第53卷第5期

P. 79

基于上述方法,确定 1983、2005年为巫溪水文站控制区域的水文变异点。因 此,将 水文序列

分为 1972—1982年(变异前)、1983—2004年(变异阶段Ⅰ)、2005—2016年(变异阶段Ⅱ)。利用

IHA - RVA方法,分别计算变 异阶 段 Ⅰ 与变异前、变 异阶 段 Ⅱ 与 变 异 前 各 月 份 平 均 流 量 改 变 程 度,

见图 6。变异阶段Ⅰ与变异前相比,各月份水文改变度的平均值为 15.53%,5、6月份水文改变度

最小,为 0,7月份改变程度最大,为 43.75%;变异阶段Ⅱ与变异前相比,各月份水文改变度的平

均值为 24.42%,1、11月份改变程度最小,为 8.33%,10月份改变程度最大,为 47.62%,6月水

文改变度为 19.79%。

图 6 水文改变度变化趋势

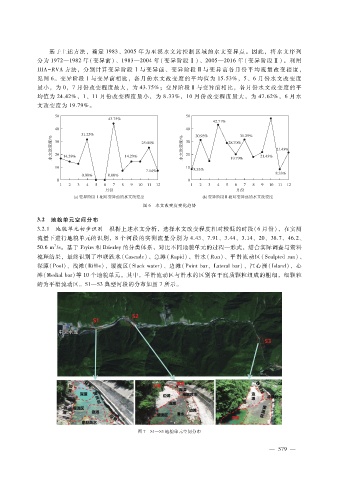

3.2 地貌单元空间分布

3.2.1 地貌单元初步识别 根据上述水文分析,选择水文改变程度相对较低的时段(6月份),在实测

流量下进行地貌单元的识别,8个河段的实测流量分别为 4.43、7.91、3.44、3.14、20、38.7、46.2、

3

50.6m ?s。基于 Fryirs和 Brierley的分类体系,对比不同地貌单元的过程—形式,结合实际调查与资料

梳理结果,最终识别了串联跌水( Cascade)、急滩(Rapid)、滑水(Run)、平滑流动区(Sculptedrun)、

深潭( Pool)、浅滩(Riffle)、缓流区(Slackwater)、边滩(Pointbar、Lateralbar)、江心洲(Island)、心

滩( Medialbar)等 10个地貌单元。其中,平滑流动区与滑水的区别在于底质颗粒组成的粗细,细颗粒

的为平滑流动区。S1—S3典型河段的分布如图 7所示。

图 7 S1—S3地貌单元空间分布

— 5 7 9 —