Page 94 - 2022年第53卷第5期

P. 94

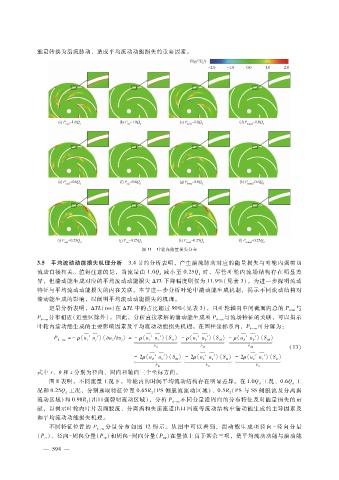

能量转换为湍流脉动、造成平均流动动能损失的重要因素。

图 11 叶轮内能量损失分布

3.5 平均流动动能损失机理分析 3.4节的分析表明,产生湍流脉动对应的能量损失与叶轮内强剪切

流动直接相关。值得注意的是,当流量由 1.0Q 减小至 0.25Q 时,尽管叶轮内流场结构存在明显差

d

d

异,但湍动能生成对应的平均流动动能损失 Δ TL下降幅度则仅为 11.9%(见表 3)。为进一步探明流动

特征与平均流动动能损失的内在关联,本节进一步分析叶轮中湍动能生成机制,揭示不同流动结构对

湍动能生成的影响,以阐明平均流动动能损失的机理。

定量分析表明,Δ TL(res)在 Δ TL中的占比超过 90%(见表 3),且叶轮轴向中间截面内总的 P 与

total

P 分布相近(近壁区除外),因此,分析直接求解的湍动能生成项 P 与流场特征的关联,可以揭示

k - res k - res

叶轮内湍动能生成的主要影响因素及平均流动动能损失机理。在圆柱坐标系内,P 可分解为:

k - res

P =-ρ 〈u′u′〉〈 u? x〉=-ρ 〈u′u′〉〈S〉 -ρ 〈u′u′〉〈S 〉 -ρ 〈u′u′〉〈S 〉

k - res i j i j r r rr r θ r θ θ θ θθ

(13)

P rr P r θ P θθ

-2 ρ 〈u′u′〉〈S 〉 -2 ρ 〈u′u′〉〈S〉 -2 ρ 〈u′u′〉〈S〉

θ z θ z z z zz z r zr

P θ z P zz P zr

式中 r、θ 和 z分别为径向、周向和轴向三个坐标方向。

图 8表明,不同流量工况下,叶轮内的时间平均流动结构存在明显差异。在 1.0Q 工况、0.6Q 工

d

d

况和 0.25Q 工况,分别选取特征位置 0.65R(PS侧脱流流动区域)、0.5R(PS与 SS侧脱流及分离涡

2

2

d

流动区域)和 0.98R(出口强剪切流动区域),分析 P k - res 不同分量沿周向的分布特征及对能量损失的贡

2

献,以揭示叶轮内叶片表面脱流、分离涡和失速流道出口回流等流动结构中湍动能生成的主导因素及

和平均流动动能损失机理。

不同特征位置的 P 分量 分布 如图 12所 示。从图中 可 以 看到,湍 动能 生 成 项 径 向 - 径 向 分 量

k - res

(P )、径向- 周向分量(P )和周向- 周向分量(P )在量值上高于其余三项,是平均流动动能与湍动能

rr r θ θθ

4

— 5 9 —