Page 19 - 2022年第53卷第6期

P. 19

下水位下降幅度及是否处于超采状态结论不一 [10] 。一些学者研究显示三江平原由于灌溉用水增多,部

分区域地下水位大幅下降,出现地下水超采问题 [8] ,甚至有研究表明有些区域出现严重的地下水降落

漏斗,对农业生产和居民生活用水构成了威胁 [11 - 12] 。另一些研究则表明整个三江平原的潜水区可判断

为无超采,还有一定的开采潜力 [13 - 14] ,甚至发现 2005—2010年间三江平原地下水位没有明显的下降,

仅是随着降雨的丰平枯年份动态变化 [15] 。不同学者对于引起研究区地下水位变化的主要原因也没有一

致结论,王韶华等 [16] 通过分析得出 1997—2002年三江平原地区地下水位下降是由大规模种植水稻、

大量开采地下水所引起;赵孟芹等 [17] 对一些代表性区域地下水位动态进行了分析,认为气候因素对地

下水位变化起到了决定性的作用;刘东等 [5 - 6] 则研究认为地下水开采是影响地下水位动态变化的关键

因素。

综上,受时间、资料等限制,目前对三江平原地下水流场变化情况和主要影响因素还未能得出统

一定论。此外,已有对三江平原地下水位变化原因的研究仅仅是停留在定性分析层面,不同影响因素

对地下水位的影响程度有待进一步研究揭示。交叉小波变换能够有效诊断不同信号间的相关性、时延

性和相位结构,适宜于分析地下水位和各影响因素间的时延相关特征和时频相位关系。在交叉小波分

析得出时频相位关系的基础上,辅以皮尔逊相关分析,能够较好地研究各影响因素对地下水位的影

响。灰色关联度分析可以用来分析两个因素之间的关联程度,可以定量比较各影响因素对地下水位影

响程度的相对大小。为此,本文选取三江平原典型区域作为研究区,进一步探明 2001—2019年地下

水流场变化情况,并分析地下水位变化的空间差异。基于地下水位变化空间差异选取代表性站点,采

用交叉小波分析、皮尔逊相关分析及灰色关联度分析等方法,研究了降水及地下水开采这两大主要影

响因素对不同区域地下水位变化的影响程度,对于深入探究区域地下水位变化和指导该区地下水资源

合理开发利用具有重要意义。

2 研究区概况及数据来源

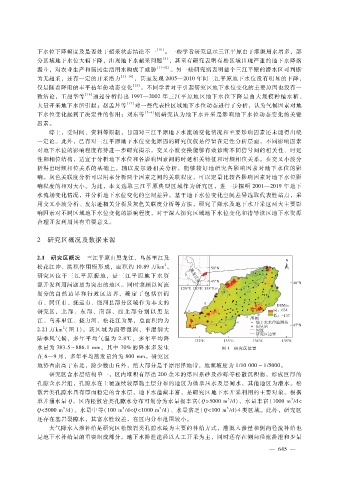

2.1 研究区概况 三江平原由黑龙江、乌苏里江及

2

松花江冲、洪积作用所形成,面积约 10.89万km 。

研究区位 于 三江 平原 腹 地,是 三 江 平 原 地 下 水 资

源开发利用问题最为突出的地区。同时兼顾以河流

划分的自 然 边界 和行 政 区 边 界,确 定 了 包 括 富 锦

市、同江市、抚远市、饶河县部分区域作为本文的

研究区,北 部、东 部、南 部、 西 北 部 分 别 以 黑 龙

江、乌苏里江、挠力河、松花江为界,总面积约为

2

2.21万km (图 1)。该区域为温带湿润、半湿润大

陆季风气候,多年平均气温为 2.8℃,多年平均降

水量为 383.5~886.1mm,其中 70%的降水多发生 图 1 研究区位置

在 6—9月,多年平均蒸发量约为 800mm。研究区

地势西南高于东北,除少数山丘外,绝大部分是平原沼泽地带,地面坡度为 1?10000~1?5000。

研究区含水层结构单一,区内堆积有厚达 200余米的第四系砂及砂砾等松散沉积物,形成巨厚的

孔隙含水岩组,孔隙水在上覆连续较厚黏土层分布的地区为微承压水及层间水,其他地区为潜水。松

散岩类孔隙水具有厚而稳定的含水层,地下水蕴藏丰富,是研究区地下水开采利用的主要对象。根据

3

3

单井涌水量 Q,区内松散岩类孔隙水分布可划分为水量极丰富(Q>5000m ?d),水量丰富(1000m ?d<

3

3

3

3

Q<5000m ?d)、水量中等(100m ?d<Q<1000m ?d)、水量贫乏(Q<100m ?d)4类区域。此外,研究区

还存在基岩裂隙水,其富水性较差,在区内分布范围较小。

大气降水入渗补给是研究区松散岩类孔隙水最为主要的补给方式,灌溉入渗量和侧向径流补给也

是地下水补给量的重要组成部分。地下水排泄途径以人工开采为主,同时还存在侧向径流排泄和少量

— 6 4 5 —