Page 20 - 2022年第53卷第7期

P. 20

单一、局部的工程实现。针对传统城市洪 涝 分 治 模 式 的 短 板,基 于 “洪 涝 同 源” 的 流 域 系 统 整 体

观,本文提出了 “统一目标、统一规划、多 维 共 治、系 统 优 化” 的 高 密 度 城 市 暴 雨 洪 涝 治 理 规 划

设计方法。

3.3.1 统一目标 城市暴雨洪涝防治规划要以设计暴雨条件下市政排水和水利排涝系统达标为目的,

即暴雨洪涝过程中城市内河堤防保安全、地面积水不成灾。统一水利和市政设计雨型是统一目标的前

提。由于样本选取方法及统计采用的雨量站不同,两者设计成果存在差异,导致市政排水与水利排涝

衔接不匹配。基于洪涝治理的流域系统整体观,为更好统筹市政排水与水利排涝,必须统一设计雨

型。从偏安全角度考虑,采用的设计雨型须兼顾水利长历时降雨的量和市政短历时降雨的峰。

3.3.2 统一规划 统一规划是重要原则。与城市洪涝治理相关的规划主要有海绵城市规划、城市雨水

与排水规划、城市防洪排涝规划,分别对应城市海绵、市政排水系统和水利排涝系统。以往这三个规

划各自按照城建、市政、水利部门的相关规范要求独立编制,缺少对三大子系统的统筹协调。要实现

系统达标的目标,须打破传统 “洪涝分治” 模式,对城市洪涝治理各个系统进行一体化规划,同步一

体化编制城市排水防涝规划,确保其工程布局和工程规模的无缝衔接和充分协调。

3.3.3 多维共治 (1)多维共治体系。在城市洪涝治理空间严重受限的条件下,难以通过单一的工程

实现城市内涝的整体达标,必须在整个内河流域尺度充分挖潜治理空间和蓄排潜力。构建 “上 - 中 -

下、地- 管- 河、表- 浅- 深” 的流域多维共治体系,在纵向上通过对流域开展上蓄、中疏、下泄综合

措施,挖潜城市内河水位管控潜力;在横向上,蓄滞排结合,重点挖潜地面蓄滞潜力,控制排水管网

流量;在竖向上,立体防控,在表、浅层充分挖潜仍不满足要求时开发深层蓄排能力。多维共治体系

的关键是在有限的空间分散布局、充分挖潜、积少成多、形成合力,共同消纳流域内的暴雨产流,实

现系统达标,与传统防御体系相比,在面对超标准暴雨时,具有更强的韧性。

(2)工程布局方法。

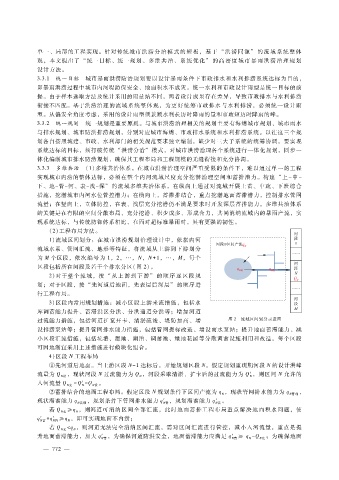

1)流域区间划分:在城市洪涝规划治理设计中,依据内河

流域水系、管网汇流、地形等特征,将流域从上游到下游划分

为 M个区段,依次编号为 1,2,…,N,N + 1,…,M,每个

区段包括所在河段及若干个排水分区(图 2)。

2)对于整个 流 域,按 “从 上 游 到 下 游” 的 顺 序 逐 区 段 规

划;对于区段,按 “先河道后地面,先表层后深层” 的顺序进

行工程布局。

3)区段内常用规划措施:减小区段上游来流措施,包括水

库调蓄能力提升、蓄滞洪区分洪、分洪通道分洪等;增加河道

过流能力措施,包括河道扩宽开卡、清淤疏浚、堤防加高、增 图 2 流域区间划分示意图

设排涝泵站等;提升管网排水能力措施,包括管网提标改造、增设雨水泵站;提升地面蓄滞能力、减

小区段汇流措施,包括坑塘、湿地、湖泊、调蓄池、绿地花园等分散调蓄设施利用和改造。每个区段

可因地制宜采用上述措施进行模块化组合。

4)区段 N工程布局

①先河道后地面。当上游区段 N - 1达标后,开始规划区段 N。假定规划重现期河段 N的设计洪峰

流量为 Q ,现状河段 N过流能力为 Q ,河段采取清淤、扩卡后的过流能力为 Q′,则区间 N允许的

N

N设

N

入河流量 Q N允 = Q′ - Q 。

N设

N

②蓄排结合的地面工程布局。假定区段 N规划条件下区间产流为 q,现状管网排水能力为 q ,

N管现

N

现状滞蓄能力 q ,规划条件下管网排水能力 q′,规划滞蓄能力 q′。

N蓄现

N管

N蓄

若 Q ≥q,则河道可消纳区间全部汇流,此时地面蓄排工程布局重点解决地面积水问题,使

N允 N

q′ + q′≥q,即可实现地面不内涝;

N蓄

N管

N

若 Q <q,则河道无法完全消纳区间汇流,需对区间汇流进行管控,减小入河流量,重点是提

N允 N

升地面蓄滞能力,加大 q′,为确保河道防洪安全,地面蓄滞能力应满足 q′ ≥ q- Q ;为确保地面

N

N允

N蓄

N蓄

2

— 7 7 —