Page 28 - 2022年第53卷第7期

P. 28

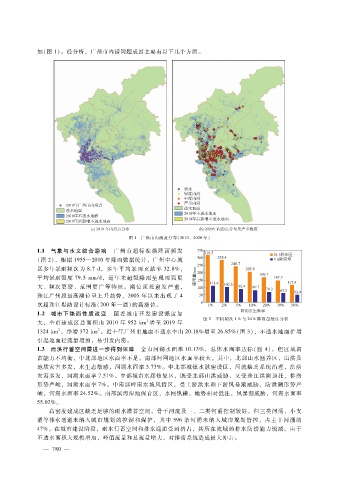

加(图 1)。经分析,广州市内涝问题成因主要有以下几个方面。

图 1 广州市内涝点分布(2010、2020年)

1.1 气象与水文综合影响 广州市 超标 准 强降雨 频 发

(图 2),根据 1955—2010年降雨数据统计,广州中心城

区多年暴雨频次为 8.7d,多年平均暴雨贡献率 32.8%,

平均暴雨强度 79.5mm?d,近年来超强降雨呈现雨强更

大、频次更密、范围更广等特征。潮位顶 托愈 发严重,

珠江广州段最高潮位呈上升趋势,2005年以来出现了 4

次超珠江堤防设计标准(200年一遇)的高潮位。

1.2 城市下垫面性质改变 随着城 市开 发 建设强 度 加

图 2 不同频次 1h与 24h降雨量统计分析

2

大,全市建成区总面积由 2010年 952km 增至 2019年

2

2

1324km ,净增 372km 。近十年广州市地面不透水率由 20.18%增至 26.85%(图 3),不透水地面扩增

引起地面径流量增加,易引发内涝。

1.3 雨洪行蓄空间需进一步得到保障 全市河湖水面率 10.13%,总体水面率达标(图 4),但区域调

蓄能力不均衡,中北部地区水面率不足,南部河网地区水面率较大。其中,北部山水涵养区,山洪及

地质灾害多发,水生态敏感,河湖水面率 3.73%。中北部城镇水脉建设区,河流缺乏系统治理,洪涝

灾害多发,河湖水面率 7.51%。中部城市水廊修复区,既受北部山洪威胁、又受珠江洪潮顶托,排涝

形势严峻,河湖水面率 7%。中南部岭南水城风情区,受上游洪水和下游风暴潮威胁,防洪潮形势严

峻,河湖水面率 24.52%。南部滨海湿地保育区,水网纵横,地势相对低洼,风暴潮威胁,河湖水面率

55.02%。

高密度建成区缺乏足够的雨水滞蓄空间,骨干河流及一、二类河涌控制较好,但三类河涌、小支

涌等排水通道未纳入城市规划的控制和保护,其中 596条河涌未纳入城市规划管控,占主干河涌的

47%。在城市建设阶段,雨水行蓄空间和排水通道受到挤占,其所在流域的排水防涝能力锐减。由于

不透水面积大规模增加,峰值流量和总流量增大,对排涝系统造成极大冲击。

— 7 8 —

0