Page 29 - 2022年第53卷第7期

P. 29

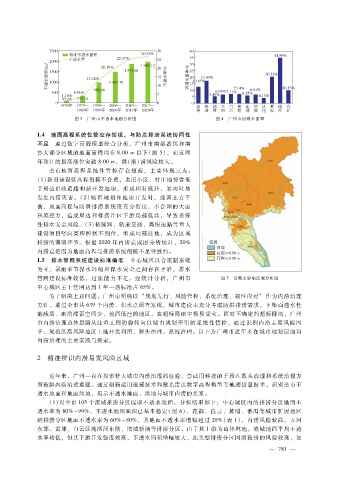

图 3 广州市不透水地面分析图 图 4 广州市河湖水面率

1.4 地面高程系统性管控存短板,与防洪排涝系统协同性

不足 通过数字高程模型综合分析,广州市南部番禺和南

沙大部分区域的地面高程均在 8.00m以下(图 5),而近两

年珠江的最高潮位突破 8.00m,洪(潮)涝风险较大。

全市地面 高程 系 统 性 管 控 存 在 短 板,主 要 体 现 三 点:

( 1)新旧建设区高程衔接不合理,老旧小区、村庄地势常低

于周边市政道路和新开发地块,形成相对低洼,暴雨时易

发生内涝灾害。(2)城市规划和地块开发时,强调土方 平

衡,地面高程与防洪排涝系统没充分衔接,不合理的大面

积填挖方,造成周边和排涝片区下游局部低洼,导致系统

性排水安全风险。( 3)桥隧涵、轨道交通、高快速路等重大

建设项目竖向高程控制不到位,形成局部洼地,成为区域

排涝的薄弱环节。根据 2020年内涝点成因分析统计,20%

内涝点是因为地面高程与排涝系统衔接不足导致的。

1.5 排水管网系统建设标准偏低 中心城区以合流制系统

为主,暴雨季节保水环境和保水安全之间存在矛盾。排水

管网建设标准较低,过流能力不足。经统计分析,广州市 图 5 受潮水影响区域分析图

中心城区主干管网达到 1年一遇标准占 65%。

为了解决上述问题,广州市明确以 “规划先行、风险管控、系统治理、韧性应对” 作为内涝治理

方针。通过全市共 639个内涝、积水点调查发现,城市建设未充分考虑防洪排涝需求,下垫面透水性

能减弱、雨洪滞蓄空间少、地面低洼的地区,在超标降雨中极易受灾。面对不确定的超标降雨,广州

市内涝治理总体思路从注重工程防御转向以城市规划牵引的系统性管控,通过识别内涝主要风险因

子,规范洪涝风险地区土地开发利用,源头治理,系统治理。以下为广州市近年来在城市规划层面对

内涝治理的主要实践与探索。

2 精准辨识内涝易发风险区域

近年来,广州一直在探索特大城市内涝治理的经验,尝试用科技的手段在源头治理和系统治理方

面破解内涝治理难题。通过创新运用遥感技术和激光雷达数字高程模型等地理信息技术,识别全市不

透水地面和地面洼地,揭示不透水地面、洼地与城市内涝的关系。

(1)对全市 105个流域排涝分区提取不透水地面,分析结果如下:中心城区内的排涝分区地面不

透水率为 80%~99%,不透水地面面积已基本稳定(图 6)。花都、白云、黄埔、番禺等城市扩展地区

的排涝分区地面不透水率为 60%~80%,其地面不透水率增幅超过 20%(表 1),内涝风险较高。天河

东部、黄埔、白云区流溪河东侧、增城新塘等排涝分区,由于其上游为山体林地,流域地面平均不透

水率较低,但其下游开发强度较高,不透水面积增幅较大,此类型排涝分区因洪致涝的风险较高,如

— 7 8 1 —