Page 49 - 2022年第53卷第7期

P. 49

为 526.8mm,水面蒸发量多年平均值为 930.3mm,远高于降水量(表 2),在沿黄故道影响区域更甚,

导致水面存蓄困难。积涝点散布于河网中间区域,形成小范围的内涝灾害。

表 2 濮阳市各县多年(1956—2000年)平均降雨量和平均水面蒸发量

序号 典型代表站 多年平均降水量?mm 多年平均水面蒸发量?mm

1 清丰 528.49 946.0

2 南乐 499.47 844.1

3 濮阳 552.07 828.1

4 范县 531.90 978.7

5 台前 522.13 1054.7

平均 526.8 930.3

注:数据来自濮阳市水文局。

可以看到,相近气候、降雨条件下,不同区位、地貌城市的洪涝问题各不相同。洪涝直接决定着

天然河道的形成与布局,同时也冲刷出城市生存发展的空间和方式,城市文明生于斯,长于斯。

3 中部地区城市内涝成因及其与历史水系的关系

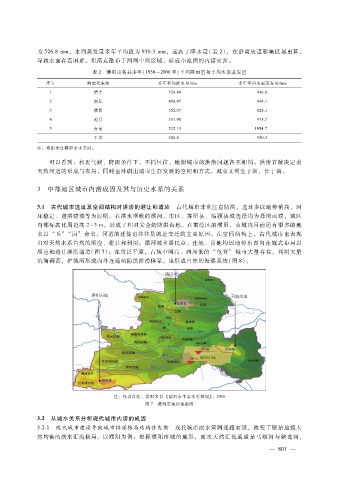

3.1 古代城市选址及空间结构对洪涝的避让和适应 古代城市非常注意防洪,选址多以地势稍高、河

床稳定、避洪建城等为原则。在洪水咽喉的漯河,市区、舞阳县、临颍县城选择均为择岗而建,城区

内部标高比周边高 2~3m,形成了相对安全的防洪台地。在黄泛区的濮阳,市域内目前还有很多的地

名以 “丘” “岗” 命名。河道的迁徙也往往是城址变迁的主要原因。在空间结构上,古代城市也表现

出对天然水系自然的顺应、避让和利用。漯河城乡居民点、洼地、岗地均因地势东西向走廊式布局以

顺应和避让泄洪通道(图 7);在黄泛平原,古城中间高、四周低的 “龟背” 城市大量存在,利用大量

坑塘调蓄,护城河形成内外连通的防洪排涝体系,也形成自然的海绵系统(图 8)。

注:作者自绘,资料来自 《漯河市生态水系规划》,2016

图 7 漯河市地形地貌图

3.2 从城水关系分析现代城市内涝的成因

3.2.1 现代城市建设导致城市排涝格局结构性失衡 现代城市雨水管网逐路而设,改变了原始地貌天

然均衡的涝水汇流格局。以濮阳为例:根据濮阳市域的地形,雨水天然汇流通道是马颊河与潴龙河,

— 8 0 1 —