Page 67 - 2022年第53卷第11期

P. 67

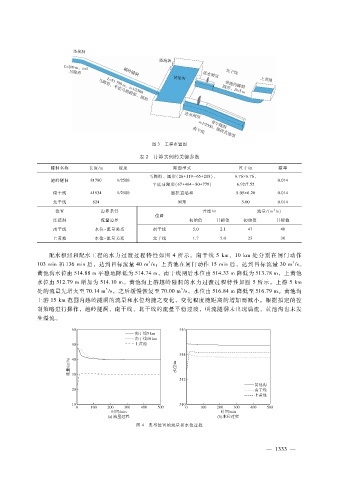

图 3 工程布置图

表 2 计算实例的关键参数

隧洞名称 长度?m 坡度 断面型式 尺寸?m 糙率

马蹄形、圆形(26 + 119~65 + 208)、 6.76 × 6.76、

越岭隧洞 81780 1?2500 0.014

平底马蹄形( 67 + 464~80 + 779) 6.92?7.52

南干线 41934 1?2500 圆拱直墙型 5.05 × 6.20 0.014

北干线 824 圆形 5.00 0.014

3

位置 边界条件 开度?m 流量?(m ?s)

位置

连接洞 流量边界 初始值 目标值 初始值 目标值

南干线 水位- 流量关系 南干线 5.0 2.1 47 40

上黄池 水位- 流量关系 北干线 1.7 5.0 23 30

配水枢纽和配水工程的水力过渡过程特性如图 4所示。南干线 5km、10km处分别在闸门动作

3

3

103min和 136min后,达到目标流量 40m ?s;上黄池在闸门动作 15min后,达到目标流量 30m ?s。

黄池沟水位由 514.88m平稳地降低为 514.74m,南干线闸后水位由 514.33m降低为 513.78m,上黄池

水位由 512.79m增加为 514.10m。黄池沟上游越岭隧洞的水力过渡过程特性如图 5所示。上游 5km

3

3

处的流量先增大至 70.14m ?s,之后缓慢恢复至 70.00m ?s,水位由 516.84m降低至 516.79m。黄池沟

上游 15km范围内越岭隧洞的流量和水位均随之变化,变化幅度随距离的增加而减小。根据拟定的控

制策略进行操作,越岭隧洞、南干线、北干线的流量平稳过渡,明流隧洞未出现满流,黄池沟也未发

生溢流。

图 4 典型位置的流量和水位过程

3

— 1 3 3 —