Page 75 - 2023年第54卷第1期

P. 75

式中:P为梯级生态断面用水保证率,是指水库群在调度期各时段内,生态断面上游水库(序号 b ∈

e

[1,I])出库流量 Q (t)不小于生态流量 Q 的时段数与全部时段数的比例,%;e 为生态需水破坏

ck,b e,b des

次数;ψ (t)表示在时段 t是否满足生态流量,满足时为 0,不满足时为 1。

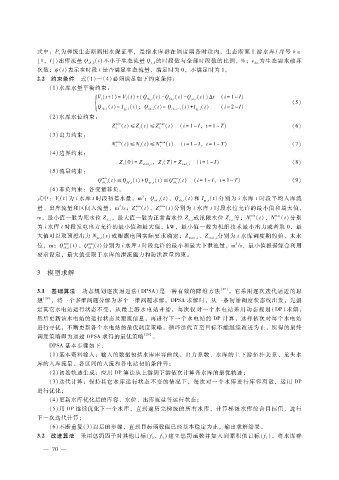

2.2 约束条件 式(1)—(4)必须满足如下约束条件:

( 1)水库水量平衡约束:

{ V(t + 1 ) =V(t) + (Q (t) - Q (t) - Q (t)) Δ t (i = 1~ I) (5)

qs,i

fd,i

rk,i

i

i

Q (t) =I (t);Q (t) =Q

rk,1 qj,1 rk,i ck,i - 1 (t) + I (t) (i = 2~ I)

qj,i

( 2)水库水位约束:

min

max

Z (t) ≤Z(t) ≤Z (t) (i = 1~ I,t = 1~ T) (6)

i

i

i

( 3)出力约束:

min

max

N (t) ≤N(t) ≤N (t) (i = 1~I,t = 1~T) (7)

i i i

(4)边界约束:

Z(0) =Z ,Z(T) =Z (i = 1~I) (8)

i start,i i end,i

( 5)流量约束:

min

max

Q (t) ≤Q (t) + Q (t) ≤Q (t) (i = 1~ I,t = 1~ T) (9)

fd,i

ck,i

qs,i

ck,i

(6)非负约束:各变量非负。

3

式中:V(t)为 i水库 t时段初蓄水量,m ;Q (t)、Q (t)和 I (t)分别为 i水库 t时段平均入库流

rk,i

ck,i

qj,i

i

3

max

min

量、出库流量和区间入流量,m ?s;Z (t)、Z (t)分别为 i水库 t时段水位允许的最小值和最大值,

i

i

max

min

m,最小值一般为死水位 Z ,最大值一般为正常蓄水位 Z 或汛限水位 Z 等;N (t)、N (t)分别

i

n,i

d,i

i

x,i

为 i水库 t时段发电出力允许的最小值和最大值,kW,最小值一般为机组技术最小出力或者取 0,最

大值可以取预想出力 N (t)或根据电网实际要求确定;Z 、Z 分别为 i水库调度期的始、末水

yx,i start,i end,i

3

min

max

位,m;Q (t)、Q (t)分别为 i水库 t时段允许的最小和最大下泄流量,m ?s,最小值根据综合利用

ck,i ck,i

要求设定,最大值受限于水库的泄流能力和防洪泄量约束。

3 模型求解

3.1 基础算法 动态规划逐次逼近法(DPSA)是一种有效的降维方法 [27] 。它采用逐次迭代逼近的思

想 [28] ,将一个多维问题分解为多个一维问题求解。DPSA求解时,从一条初始调度状态线出发,先假

定其它水电站运行状态不变,从最上游水电站开始,每次仅对一个水电站采用动态规划( DP)求解,

然后更新该水电站的运行状态及泄流信息,再进行下一个水电站的 DP计算,这样依次对每个水电站

进行寻优,不断更新各个水电站的最优调度策略,循环迭代直至目标不能继续改进为止,所得的最终

调度策略即为通过 DPSA求得的最优策略 [29] 。

DPSA基本步骤如下:

(1)基本资料输入:输入的数据包括水库库容曲线、出力系数、水库的上下游拓扑关系、龙头水

库的入库流量、各区间的入流和各电站初始条件等;

(2)初始轨迹生成:应用 DP算法从上游到下游依次计算各水库的最优轨迹;

(3)迭代计算:保持其它水库运行状态不变的情况下,每次对一个水库进行库容离散,运用 DP

进行优化;

(4)更新水库优化后的库容、水位、出库流量等运行状态;

( 5)用 DP继续优化下一个水库,直到遍历完梯级的所有水库,计算梯级水库综合目标值,进行

下一次迭代计算;

( 6)不断重复(3)以后的步骤,直到目标函数值已经基本稳定为止,输出求解结果。

3.2 改进算法 采用惩罚因子对其他目标(f、f)建立惩罚函数并加入到累积值目标(f),将水库群

2 3 1

— 7 0 —