Page 93 - 2023年第54卷第1期

P. 93

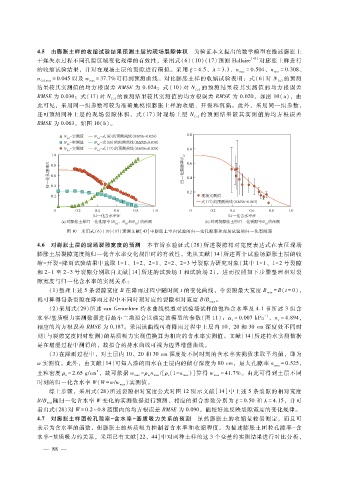

4.5 由膨胀土样的收缩试验结果预测土层的现场裂隙体积 为验证本文提出的数学模型在描述膨胀土

[43]

干燥失水过程不同孔隙区域变化规律的有效性,采用式( 6)(10)(17)预测 Hallaire 对膨胀土样进行

的收缩试验结果,并对在现场土层的裂隙进行模拟。采用 ξ = 4.5 、λ = 3.3 、n = 0.504 、n = 0.308 、

max

min

n (s)max = 0.045 以及 w = 37.7%可得到预测曲线。对比膨胀土样的收缩试验表明:式(6)对 N 的预测

max

(a)

结果较其实测值的均方根误差 RMSE为 0.024;式 (10)对 N 的预测结果较其实测值的均方根误差

(s)

RMSE为 0.030;式(17)对 N 的预测结果较其实测值的均方根误差 RMSE为 0.020,如图 10(a),由

(c)

此可见,采用同一组参数可较为准确地模拟膨胀土样的收缩、开裂和沉陷。此外,采用同一组参数,

还可预测同种土层的 现场 裂隙 体积,式 (17)对 现场土 层 N 的预 测结 果较 其实 测值 的均 方 根误差

(c)

RMSE为 0.063,如图 10(b)。

图 10 采用式(6)(10)(17)预测文献[43]中膨胀土室内试验的归一化孔隙率和现场试验的归一化裂隙率

4.6 对膨胀土层的现场裂隙宽度的预测 本节旨在验证式(28)所述裂隙相对宽度表达式在表征现场

膨胀土层裂隙宽度随归一化含水率变化规律时的有效性。先从文献[ 14]所述两个试验场膨胀土层的收

缩- 开裂- 降雨试验结果中选取 1 - 1、1 - 2、2 - 1、2 - 2、2 - 3号裂隙为研究对象(其中 1 - 1、1 - 2号裂隙

和 2 - 1至 2 - 3号裂隙分别取自文献[14]所述的试验场 1和试验场 2),进而按照如下步骤整理相对裂

隙宽度与归一化含水率的实测关系:

(1)整理上述 5条裂隙宽度 B在降雨过程中随时间 t的变化曲线,令裂隙最大宽度 B = B(t = 0 ),

max

则可算得每条裂隙在降雨过程中不同时刻对应的裂隙相对宽度 B?B 。

max

( 2)采用式(29)所述 vanGenuchten持水曲线模型对试验场试样的饱和含水率及 4.1节所述 3组含

- 1

= 0.007kPa 、n= 4.894,

v

水率?基质吸力实测数据进行最小二乘拟合以确定该模型的参数(图 11):α v

相应的均方根误差 RMSE为 0.187。采用该曲线可将降雨过程中土层内 10、20和 30cm深度处不同时

刻(与裂隙宽度同时监测)的基质吸力实测值换算为相应的含水率实测值。文献[ 14]所述持水实测数据

是在增湿过程中测得的,故拟合的持水曲线可视为边界增湿曲线。

(3)在降雨过程中,对土层内 10、20和 30cm深度处不同时刻的含水率实测值求取平均值,即为

w实测值。此外,由文献[14]可知入渗的雨水在土层内的储存深度为 80cm,最大孔隙率 n = 0.525,

max

3

n ?[ (1 - n )]算得 w = 41.7%。由此可得到土层不同

土粒密度 ρ s = 2.65g?cm ,故可依据 w = ρ w max ρ s max max

max

时刻的归一化含水率 W(W= w?w )实测值。

max

综上步骤,采用式( 28)所述裂隙相对宽度公式对图 12所示文献[14]中上述 5条裂隙的相对宽度

B?B 随归一化含水率 W变化的实测数据进行预测,相应的拟合参数分别为 ξ = 0.50和 λ = 4.15 ,并可

max

看出式( 28)对 W= 0.2~0.8 范围内的均方根误差 RMSE为 0.090,能较好地反映裂隙宽度的变化规律。

4.7 对膨胀土样团粒孔隙率- 含水率 - 基质吸力关系的预测 虽然膨胀土的收缩量较易测定,而且可

表示为含水率的函数,但膨胀土的基质吸力控制着含水率和收缩程度。为描述膨胀土团粒孔隙率 - 含

水率- 基质吸力的关系,采用已有文献[22,44]中对两种土样的这 3个变量的实测结果进行对比分析,

— 8 8 —