Page 71 - 2023年第54卷第9期

P. 71

程,并通过与常密度流体中相应实验结果的对比,分析常密度与变密度流体中化合物之间的交互关

系,揭示流体密度效应与化合物弥散效应的相互作用机理,为准确预测地下水系统中多组分污染物的

运移提供理论支撑。

2 实验方法

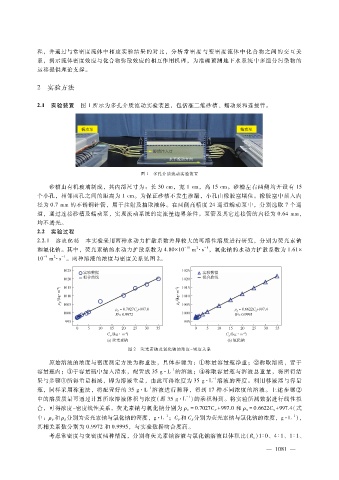

2.1 实验装置 图 1所示为多孔介质流动实验装置,包括准二维砂槽、蠕动泵和连接管。

图 1 多孔介质流动实验装置

砂槽由有机玻璃制成,其内部尺寸为:长 30cm,宽 1cm,高 15cm。砂槽左右两侧均开设有 15

个小孔,相邻两孔之间的距离为 1cm。为保证砂槽不发生渗漏,小孔由橡胶塞堵住。橡胶塞中插入内

径为 0.7mm的不锈钢针管,用于注射及抽取液体。在两侧高精度 24通道蠕动泵中,分别选取 7个通

道,通过连接砂槽及蠕动泵,实现流动系统的定流量边界条件。泵管及其它连接管的内径为 0.64mm,

均不透光。

2.2 实验过程

2.2.1 溶液配制 本实验采用两种水动力扩散系数差异较大的可溶性溶质进行研究,分别为荧光素钠

- 10

- 1

2

和氯化钠。其中,荧光素钠的水动力扩散系数为 4.80 × 10 m·s ,氯化钠的水动力扩散系数为 1.61 ×

- 9

- 1

2

10 m·s 。两种溶液的浓度与密度关系见图 2。

图 2 荧光素钠及氯化钠的浓度- 密度关系

原始溶液的浓度与密度测定方法为称重法,具体步骤为:①称量容量瓶净重;②称取溶质,置于

- 1

容量瓶内;③于容量瓶中加入清水,配置成 35g·L 的溶液;④称取容量瓶与溶液总重量,将所得结

- 1

果与步骤①所得重量相减,即为溶液重量,由此可得浓度为 35g·L 溶液的密度。利用移液器与容量

- 1

瓶,同样采用称重法,将配置好的 35g·L 溶液进行稀释,得到 17种不同浓度的溶液。上述步骤②

- 1

中的溶质质量可通过计算所取溶液体积与浓度(即 35g·L )的乘积得到。将实验所测数据进行线性拟

= 0.6622 C + 997.4 (式

合,可得浓度- 密度线性关系,荧光素钠与氯化钠分别为 ρ F = 0.7027 C + 997.0 和 ρ S

F S

- 1

- 1

分别为荧光素钠与氯化钠的密度,g·L ;C和 C分别为荧光素钠与氯化钠的浓度,g·L ),

中:ρ F 和 ρ S

F S

其相关系数分别为 0.9972和 0.9995,与实验数据吻合度高。

考虑常密度与变密度两种情况,分别将荧光素钠溶液与氯化钠溶液以体积比(R)1∶0、4∶1、1∶1、

v

0

— 1 8 1 —