Page 72 - 2023年第54卷第9期

P. 72

1∶4和 0∶1进行混合,配置成 5种混合溶液。5种混合溶液的密度保持一致。在常密度条件下,5种混

- 1

- 1

合溶液密度均设定为 997.7g·L ,与室温下纯水的密度(997.2g·L )相似,其具体配置步骤为:①分

- 1

别配置浓度为 1g·L 的荧光素钠溶液和氯化钠溶液,并根据浓度 - 密度线性关系计算两种溶液的密

+ V

S

F

度;②利用移液器,按照上述体积比将两种溶液进行混合;③根据密度计算公式 ρ mix = (Vρ F + Vρ S w

- 1 - 1

w

F

ρ w )?(V+ V+ V)(式中:ρ mix 为混合液密度,g·L ;V为水的体积,L;ρ w 为水的密度,g·L ),计

S

w

- 1

算混合液中需要加入的水量。在变密度条件下,将混合溶液的密度设置为 1004.02g·L ,高于室温下

纯水的密度,由此引发变密度流,实现与常密度实验的差异。同时,该密度条件避免了溶质羽的过快

下沉,有利于变密度实验现象的观测。变密度混合溶液的配置步骤不变,仅改变步骤①中原始荧光素

- 1

- 1

钠溶液和氯化钠溶液的浓度,由 1g·L 变为 10g·L 。

2.2.2 运移实验 准二维砂槽内部均匀填充粒径为 0.4~0.6mm的玻璃珠,填充高度为 8cm,其中,

饱和区域高度为 7cm,非饱和区域高度为 1cm。表层非饱和区的作用为,防止溶液在表层自由界面形

成优先通道,影响实验结果。实验采用湿填法,即在 7cm饱和区的填充过程中,保持水位自由面在

玻璃珠填充面以上,由此防止饱和区中气泡的产生。

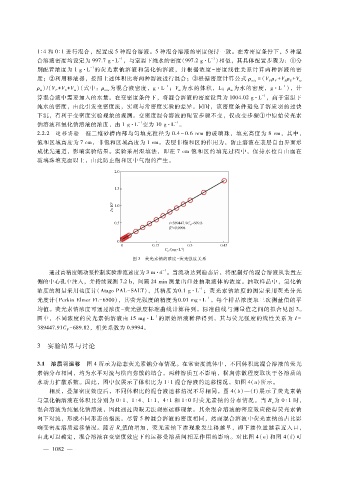

图 3 荧光素钠的浓度- 荧光强度关系

- 1

通过高精度蠕动泵控制实验渗流速度为 3m·d 。当流动达到稳态后,将配制好的混合溶液从装置左

侧的中心孔中注入,并持续观测 7.2h,间隔 24min测量出口处抽取液体的浓度。抽取样品中,氯化钠

- 1

浓度的测量采用盐度计(AtagoPAL - SALT),其精度为0.1g·L ;荧光素钠浓度的测定采用荧光分光

- 1

光度计(PerkinElmerFL - 6500),其荧光强度的精度为0.01mg·L 。每个样品浓度取三次测量值的平

均值。荧光素钠浓度可通过浓度- 荧光强度标准曲线计算得到。标准曲线与测量值之间的拟合见图 3。

- 1

图中,不同浓度的荧光素钠溶液由 15mg·L 的原始溶液稀释得到,其与荧光强度的线性关系为 I =

389447.91 C - 689.82,相关系数为 0.9994。

F

3 实验结果与讨论

3.1 溶质羽运移 图 4所示为稳态荧光素钠分布情况。在常密度流体中,不同体积比混合溶液的荧光

素钠分布相同,均为水平对流与横向弥散的结合,两种溶质互不影响,横向弥散程度取决于各溶质的

水动力扩散系数。因此,图中仅展示了体积比为 1∶1混合溶液的运移情况,如图 4(a)所示。

相反,叠加密度效应后,不同体积比的混合液运移情况不尽相同。图 4(b)—(f)展示了荧光素钠

与氯化钠溶液在体积比分别为 0∶1、1∶4、1∶1、4∶1和 1∶0时荧光素钠的分布情况。当 R为 0∶1时,

v

混合溶液为纯氯化钠溶液,因此通过肉眼无法观察运移现象。其余混合溶液的密度效应使得荧光素钠

向下对流,形成不同形态的指流。尽管 5种混合溶液的密度相同,然而混合溶液中荧光素钠的占比影

响变密度溶质运移情况。随着 R值的增加,荧光素钠下渗现象发生得越早,即下渗位置越靠近入口,

v

由此可以确定,混合溶液在变密度效应下的运移受溶质间相互作用的影响。对比图 4(e)和图 4(f)可

8

— 1 0 2 —