Page 80 - 2023年第54卷第12期

P. 80

(2)即使叶片修型后有可能在更高频率下引起共振,仍无法说明原来强振发生的较低频率(320~

358Hz )为什么修型后不再 “共振” 了。

( 3)固有频率和刚度相对应,高固有频率对应于大刚度,薄弱的叶片与大刚度不相关,转轮的高

阶固有频率不属于叶片,不会产生对应高阶固有频率的叶片共振。

大量的电站实践已证明,减薄、削尖叶片出水边是解决卡门涡强振的正确、有效途径,增厚叶片

出水边却会带来破坏性后果,这与许多电站发生卡门涡强振、引起叶片裂纹破坏的直接原因是叶片出

水边太厚是一致的。

从大朝山电站发生卡门涡频率强振及解决卡门涡强振的实践,结合具体分析,可以明确的是,卡

门涡频率的强振多发生在大流量工况,且频率较高,一般远高于叶片的低阶固有频率,这种卡门涡频

率的强烈振动并不是由共振引起。

2.3 真正的卡门涡共振存在但影响较弱 真正的卡门涡共振应发生于低阶固有频率,与其对应的激振

频率产生于叶片出水边流速较低的小流量工况。

根据式( 1),在叶片出水边厚度不变的情况下,降低流速即可降低卡门涡频率。实际上电站开机

过程中或低负荷运行必然存在某个工况,卡门涡频率等于叶片固有频率,也就是说在开机或者小负荷

工况,卡门涡共振必然会发生。但因为该工况范围流速低,环境压力高,卡门涡涡心未空化,卡门涡

引起的初始振动能力非常低,很少电站在低负荷发现异常强烈振动,因此该现象没有获得较多的关注

与研究。

3 水轮机转轮叶片卡门涡模型观测试验

3.1 试验装置及方法 为研究混流式水轮机转轮叶片出口卡门涡形成的条件及变化机理,课题组于

#

2019年 8—9月在中国水利水电科学研究院水力机械实验室 3试验台进行混流式水轮机模型机组转轮

叶片出水边卡门涡观测试验。

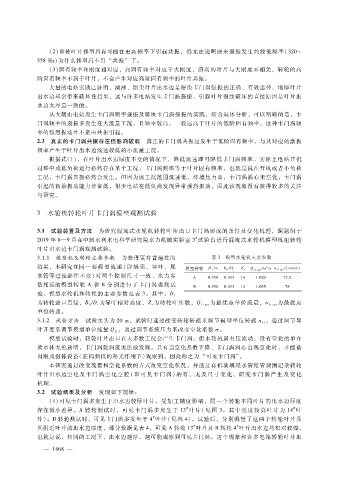

3.1.1 模型机及转轮主要参数 为获得更有普遍性的 表 3 模型水轮机主要参数

结果,本研究在同一套模型流道(即蜗壳、导叶、尾 模型转轮 D 1 ?m B 0 ?D 1 Z r Q 11opt ?m ?sn 11opt ?(r?min)

3

水管等过流部件不变)对两个控制尺寸一致、水力参

A 0.358 0.313 14 1.020 75.5

数相近的模型转轮 A和 B分别进行了卡门涡观测试

B 0.358 0.313 14 1.055 78

验。模型水轮机和转轮的主要参数见表 3。其中:D 1

为转轮进口直径,B?D为导叶相对高度,Z为转轮叶片数,Q 11opt 为最优点单位流量,n 为最优点

0

11opt

1

r

单位转速。

3.1.2 试验方法 试验水头为 20m,试验时通过改变转轮转速来调节模型单位转速 n ,通过调节导

11

叶开度来调节模型单位流量 Q ,通过调节系统压力来改变空化系数 σ 。

11

模型试验时,转轮叶片出口在大多数工况会产生卡门涡。但水轮机属有压流动,没有空化的单介

质水体无色透明,卡门涡旋涡流无法被发现。只有当空化系数下降、卡门涡涡心出现空化时,才能被

肉眼或摄像设备(在闪频仪的补光作用下)观察到,因此称之为 “可见卡门涡”。

本研究通过改变流量和空化系数的方式改变空化状况,并透过有机玻璃尾水管锥管观测记录转轮

叶片出水边空化及卡 门涡 空化 空腔 (即可 见卡门涡)的有、无 及 尺 寸变 化,研究 卡门 涡产 生 及变化

机理。

3.2 试验结果及分析 发现如下规律:

( 1)可见卡门涡多发生于出水边较厚叶片。受加工精度影响,同一个转轮不同叶片的出水边厚度

#

#

存在微小差异。A转轮测试时,可见卡门涡多发生于 13叶片(见图 3,其 中亮 度较 高 叶 片为 14叶

#

片);B转轮测试时,可见卡门涡多发生于 4叶片(见图 4)。试验后,分别测量了这两个转轮叶片及

#

#

其附近叶片的出水边厚度,部分数据见表 4,可见 A转轮 13叶片及 B转轮 4叶片出水边均相对较厚。

也就是说,相同的工况下,出水边越厚,越可能观察到可见卡门涡。这个现象和许多电站转轮叶片出

6

— 1 4 8 —