Page 40 - 2024年第55卷第2期

P. 40

主要是经济规模能否满足一定人均水平,实际依赖于 “产” 的结果。“产” “地” 存在用水竞争,依

赖用水效益驱动,而农业难以和其他行业竞争。考虑社会基本保障和行业公平性,需要在满足农业基

本需求后考虑水量的优化流动,因此将农业基本需求作为优先保障的产业用水,并初步完成 “定地”。

将生活以外的刚性需求扣除后作为 “定产” 的水量约束,也即 “定产” 是在初步 “定地” 的基础上

完成。“定地” 后的水量是 “人” “产” 共用,二者应根据人口规模、经济水平相互协调。“定地” 的

同时可以提供农业的经济效益,为 “定产” 提供信息。当存在人均粮食安全保障需求时,“定地” 也

需要与 “定人” 协调。城镇人口和非农产业决定城镇规模,通过合理的用水集约度分析建成区用水强

度和规模,即 “定人” “定产” 是 “定城” 的基础。“定产” 后 还 需 要再 次 反 馈 “定 地” 规 模,当

“定产” 受发展速度等各类约束不能完全利用时存在富余水量,或刚性约束不能保证时,也需要对

“定地” 水量和规模进行调整。

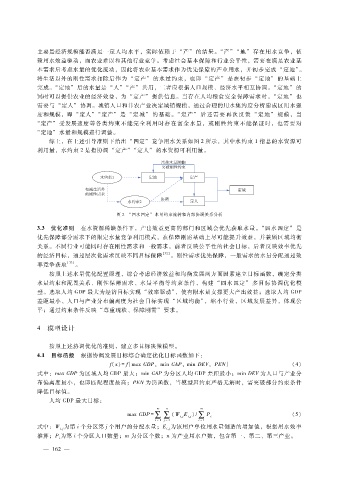

综上,在上述引导准则下给出 “四定” 竞争用水关系如图 2所示,其中水约束 1指总的水资源可

利用量,水约束 2是指协调 “定产” “定人” 的水资源可利用量。

图 2 “四水四定” 水量约束流转和内部协调关系分析

3.3 优化准则 在水资源稀缺条件下,产出效益更高的部门和区域会优先获取水量。“四水四定” 是

优先保障部分需求下的限定水量竞争利用模式,在保障刚需基础上尽可能提升效益,并兼顾区域均衡

关系。不同行业可能同时存在刚性需求和一般需求,前者反映公平性的社会目标,后者反映效率优先

的经济目标,通过层次化需求反映不同目标保障 [32] 。刚性需求优先保障,一般需求的水量分配通过效

率竞争获取 [33] 。

按照上述水量优化配置原理,综合考虑经济效益和均衡发展两方面因素建立目标函数,确定分类

水量约束和配置关系、刚性保障需求、水量平衡等约束条件,构建 “四水四定” 多目标协调优化模

型。选取人均 GDP最大为经济目标实现 “效率驱动”,使有限水量支撑更大产出效益;选取人均 GDP

差距最小、人口与产业分布偏离度为社会目标实现 “区域均衡”,缩小行业、区域发展差异,体现公

平;通过约束条件反映 “尊重现状、保障刚需” 要求。

4 模型设计

按照上述协调优化的准则,建立多目标决策模型。

4.1 目标函数 根据协调发展目标综合确定优化目标函数如下:

f(x) =f{maxGDP,minGAP,minDEV,PEN} (4)

式中:maxGDP为区域人均 GDP最大;minGAP为分区人均 GDP差距最小;minDEV为人口与产业分

布偏离度最小,也即匹配程度最高;PEN为罚函数,当模型因约束严格无解时,需突破部分约束条件

降低目标值。

人均 GDP最大目标:

m n m

maxGDP = (W E )? P i (5)

i,j i,j ∑

∑∑

i =1 j =1 i =1

式中:W 为第 i个分区第 j个用户的分配水量;E 为该用户单位用水量创造的增加值,根据用水效率

i,j

i,j

推算;P为第 i个分区人口数量;m为分区个数;n为产业用水户数,包含第一、第二、第三产业。

i

— 1 6 —

2