Page 39 - 2024年第55卷第4期

P. 39

通过图 7对水风光互补发电系统中水电机组避振运行与不避振运行方式下系统失负荷和弃风弃光

情况进行了比较。纵观 9种场景,两种运行方式下系统的失负荷和弃风弃光出现时段较为相似,微风

场景下 7—8时段光伏发电缺失,系统失负荷量最多,11—12时段平水场景的弃风弃光最多,12—13

时段强风和丰水场景的弃风弃光也最多,此外,太阳下山后,晚上 18—20时段也出现了失负荷现象。

通过数据分析两种运行方式,发现避振运行方式下系统失负荷量和弃风弃光量出现恶化。其中,失负

荷量均值为 263.26MW,相比不避振运行方式的 248.55MW,增加了 5.92%,系统弃风弃光量均值为

846.69MW,相比不避振运行方式的 744.96MW,增加了 13.6%。由此可看出,避振运行方式在保证

机组自身安全稳定性的同时牺牲了机组出力范围,输电容量和调节范围受到约束,无法完全匹配风电

和光伏的随机波动,导致在强风、平水、丰水等特定场景下无法达到完全消纳新能源。

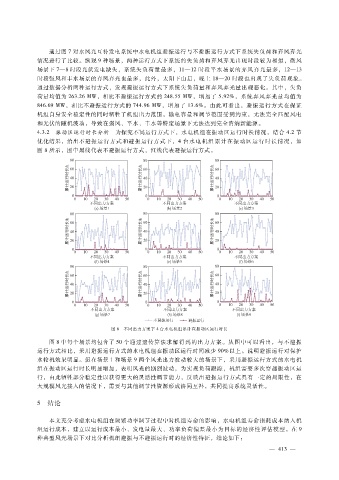

4.3.2 振动区运行时长分析 为探究不同运行方式下,水电机组在振动区运行时长情况,结合 4.2节

优化结果,给出不避振运行方式和避振运行方式下,4台水电机组累计在振动区运行时长情况,如

图 8所示,图中黑线代表不避振运行方式,红线代表避振运行方式。

图 8 不同出力方案下 4台水电机组累计在振动区运行时长

图 8中每个场景均包含了 50个通过遗传算法求解得到的出力方案。从图中可以看出,与不避振

运行方式相比,采用避振运行方式的水电机组在振动区运行时间减少 90%以上。说明避振运行对保护

水轮机效果明显。但在场景 1和场景 9两个风光出力波动较大的场景下,采用避振运行方式的水电机

组在振动区运行时长明显增加,表明风光的剧烈波动,为实现负荷跟踪,机组需要多次穿越振动区运

行,由此牺牲部分稳定性以获得更大的灵活性调节能力,反映出避振运行方式具有一定的局限性,在

大规模风光接入的情况下,需要与其他调节性资源形成协同互补,共同提高系统灵活性。

5 结论

本文充分考虑水电机组在频繁功率调节过程中对机组寿命的影响,水电机组寿命损耗成本纳入机

组运行成本,建立以运行成本最小、发电量最大、功率负荷偏差最小为目标的经济性评估模型。在 9

种典型风光场景下对比分析机组避振与不避振运行时的经济性特征,结论如下:

— 4 1 3 —