Page 36 - 水利学报2025年第56卷第3期

P. 36

方法、资料整理汇编方法、实验室质量管理方法以及资料不确定度估算方法等 [11] 。其中,颗粒级配描

述方法和颗粒分析方法两个方面的修正对泥沙颗粒分析的结果产生了直接影响,存在影响水文泥沙资

料一致性的可能。

具体来说,在颗粒级配描述方面,泥沙颗粒分析规程在 1993年作了重大改动:改动前,粒径级

的划分方法是以 1mm为基准,分别累乘或累除以 10,得出基本粒径级,再按需要在基本粒径级之间

按比例内插,得出详细的粒径分级;改动之后,粒径级的划分采用 Φ分级法,即以 2为底数,调整指

数以得到不同的指数幂作为详细的粒径分级。粒径级的不同划分对于级配曲线走向的把控存在直接影

响,基于这种考量,检验粒径级的不同划分是否会破坏泥沙颗粒级配分析成果的一致性就显示出其价

值。张立军等 [12] 利用长江中游干流的螺山水文站和汉江下游干流的皇庄水文站的 38组沙样,分别采

用新旧规程规定的不同粒径级进行了级配测定。结果显示,粒径级的不同对级配曲线测定的影响甚

微,不会破坏资料的一致性和连续性。

而在泥沙颗粒分析方法方面,规程在迭代更新的过程中,不仅引入了激光法等颗粒分析的新技

术,还对水析沉降法等传统方法进行了修订。具体表现为,《河流泥沙颗粒分析规程》( SL42—1992)

生效之前,规程规定过渡区(规程原文中指 0.15~1.5mm的粒径区间)的泥沙沉速公式选用冈恰诺夫早

期公式 [1] :

-

-

γ s γ γ s γ T

- 1

ω = 6.77 D + ( ) (1)

γ 1.92 γ26

3

3

为泥沙的容重,kN?m ;γ为清水容重,kN?m ;D为沉降粒径,mm;

式中:ω为沉降速度,cm?s;γ s

T为水温,℃。

该规程及其之后的规程则均选用沙玉清公式 [13] 作为过渡区(规程原文中指 0.062~2mm的粒径区

间)的泥沙沉速公式:

2

2

( lgS+ 3 .665)+ (lg φ - 5 .777) = 39 .00 (2)

a

ω

S= 1?3 (3)

a

( ) 1?3

ρ s

1?3

g - 1 ν

ρ w

1?3

( )

ρ s

1?3

g - 1 D

ρ w

φ = (4)

10 ν 2?3

2 3

式中:S 为沉速判数;φ为粒径判数;g为重力加速度,cm?s;ρ s 为泥沙密度,g?cm ;ρ w 为清水密

a

3

2

度,g?cm ;ν 为运动黏滞系数,cm ?s。

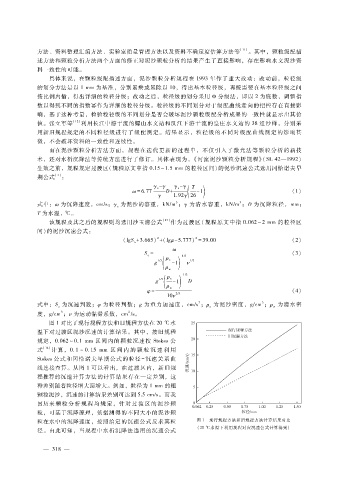

图 1对比了现行规程方法和旧规程方法在 20℃水

温下对过渡区泥沙沉速的计算结果。其中,按旧规程

规定,0.062~0.1mm区间内的颗粒沉速按 Stokes公

式 [14] 计 算,0.1~0.15mm 区 间 内 的 颗 粒 沉 速 利 用

Stokes公式和冈恰诺夫早期公式的粒径 - 沉速关系曲

线连接查算。从图 1可以看出,在过渡区内,新旧规

程推荐的沉速计算方法的计算结果存在一定差别,这

种差别随着粒径增大而增大。例如,粒径为 1mm的粗

颗粒泥沙,沉速的计算结果差别可达到 5.5cm?s。而我

国历来 颗 粒 分 析 规 程 均 规 定,针 对 过 渡 区 的 泥 沙 颗

粒,可基于沉降原理,依据测得的不同大小的泥沙颗

粒在水中的沉降速度,按照给定的沉速公式反求其粒 图 1 现行规程方法和旧规程方法计算结果对比

( 20℃水温下利用规程对应沉速公式计算得到)

径。由此可知,当规程中水析沉降法选用的沉速公式

8

— 3 1 —