Page 38 - 水利学报2025年第56卷第4期

P. 38

分渍前、渍中和渍后的受渍短期对土壤水分和作物生长的影响。

黄淮海地区是我国优质蛋白大豆生产优势区,因降雨集中引发涝渍灾害的时期与夏大豆生长期重

合,渍后排水调控对大豆生长恢复影响较大。为此,为掌握精确调控对大豆多个生育时期的土壤水分

运动和大豆生长的影响,本研究基于排水测坑开展渍后控制排水试验,摒弃渍中受渍深度和历时变化

的影响,以期为减免大豆涝渍和干旱危害的排水调控提供依据。

2 材料与方法

2.1 试区概况 试 区 位 于 安 徽 省 水 利 厅 新 马 桥 灌 溉 试 验 中 心 站,地 处 淮 北 平 原 中 南 部 (33°09′N,

117°22′E),平均海拔高程约 19.70m,属亚热带和暖温带的过渡带季风气候区。多年统计平均年降雨

量 917mm,平均年蒸发 量 916mm。降雨主 要分布在 6—9月 的 汛 期,雨 量 约 占 全 年 总 量 的 60% ~

70% [21] ,多为暴雨。试区 土壤 为 砂 姜 黑 土,质 地 黏 重,属 砂 质 壤 土,0~40cm 土 层 土 壤 干 容 重 为

3

1.45g?cm ,田间持水率为 28.0%,饱和含水率为 33.0%,有机质 13.71g?kg、全氮 0.73g?kg、全磷

0.44g?kg、速效磷 27.55mg?kg、全钾 6.06g?kg。

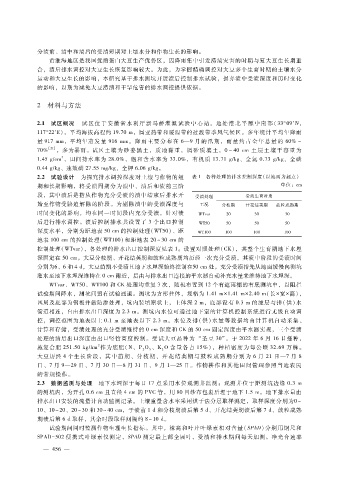

2.2 试验设计 为探究排水调控深度对土壤与作物的短 表 1 各种处理的排水控制深度(以地面为起点)

期和长期影响,将受渍周期分为渍中、渍后和渍前三阶 单位:cm

段,其中渍后是指从作物充分受渍的渍中结束后排水开 受渍处理 受渍生育时期

始至作物受胁迫解除的阶段。为剔除渍中的受渍深度与 工况 分枝期 开花结荚期 鼓粒成熟期

时间变化的影响,均在同一时间段内充分受渍,针对渍 WTvar 20 30 30

后进行排水调控。渍后控制排水共设置了 3个出口控制 WT50 50 50 50

深度水平,分别为距地表 50cm的控制处理(WT50)、距 WT100 100 100 100

地表 100cm的控制处理(WT100)和距地表 20~30cm的

控制处理( WTvar),各处理的排水出口控制深度见表 1。设置对照处理(CK),其整个生育期地下水埋

深固定在 50cm。大豆分枝期、开花结荚期和鼓粒成熟期均历经一次充分受渍,其渍中阶段的受渍时间

分别为6、6和 4d,大豆苗期不受渍且地下水埋深始终控制在50cm处。充分受渍指先从地面缓慢向测坑

灌水至地下水埋深维持在 0cm附近,后由与排水出口连接的平水器自动补充水量来维持地下水埋深。

WTvar、WT50、WT100和 CK处理均重复 3次,随机布置到 12个有遮雨棚的有底测坑中,以阻拦

试验期间降水,测坑间留有试验通道。测坑为方形柱体,规格为 1.41m × 1.41m × 2.40m(长× 宽× 高),

四周及底部为钢板并做防渗处理,坑内装填原状土,土体深 2m,底部设有 0.3m的滤层与排(供)水

管道相连,自由排水出口深度为 2.3m。测坑内水位可通过地下室的计算机控制系统进行无级自动调

控,调控范围为地表以上 0.1m至地表以下 2.3m。水位及排(供)水量等数据均由计算机自动采集、

计算和存储,受渍处理的充分受渍维持的 0cm深度和 CK的 50cm固定深度由平水器实现,三个受渍

处理的渍后出口深度由出口竖管高度控制。受试大豆品种为 “圣豆 30”,于 2022年 6月 16日播种,

2

施复合肥 251.50kg?hm 作为底肥(N、PO 、K O含量各占 15%),种植密度为每公顷 32.69万株。

2

5

2

大豆历经 4个生长阶 段,其 中 苗 期、分 枝 期、开 花 结 荚 期 与 鼓 粒 成 熟 期 分 别 为 6月 21日—7月 8

日、7月 9—29日、7月 30日—8月 31日、9月 1—25日。作物耕作和其他田间管理参照当地农民

的常规操作。

2.3 数据监测与处理 地下水埋深于每日 17点采用水位观测井监测;观测井位于距测坑边缘 0.3m

的测坑内,为开孔 0.6cm且直径 4cm的 PVC管,用 80目纱布包裹后埋于地下 1.5m。地下排水量由

排水出口安装的流量计自动监测记录。土壤重量含水率采用烘干法分层取样测定,取样深度分别为0~

10 、10~20、20~30和 30~40cm,于渍前 1d和分枝期渍后第 5d、开花结荚期渍后第 7d、鼓粒成熟

期渍后第 6d取样,其余时段取样间隔约 8~10d。

试验期间同时监测作物生理生长指标。其中,株高和叶片叶绿素相对含量( SPAD)分别用钢尺和

SPAD - 502便携式叶绿素仪测定,SPAD测定最上部全展叶,受渍和排水期间每天加测。净光合速率

6

— 4 5 —