Page 114 - 2025年第56卷第5期

P. 114

[8]

的重要转折点。曾子悦等 研究显示南水北调对北京市供水产生的生态效益中地下水生态效益占比

[9]

35%。此外,地表水生态环境也由于工程的生态补水得到了显著改善 。杨爱民等 [10] 评估显示,东线

通水后沿线湿地、绿地生态系统服务功能年增量可达 62 亿元。以上研究表明,南水北调一期工程运营

以来,给受水区带来了显著的社会经济和生态效益。然而,一些学者也关注到工程对调水区的不利影

响。例如,水源地实施的环境保护和污染防治等工程导致当地产业结构被迫调整,可能会牺牲一部分

经济发展机会 [11] 。此外,调水导致下游水量减少,使其水文情势、泥沙及水环境等受到影响。例如,

中线工程运行后,下游流量及水位普遍低于调水之前 [12] ,重金属污染和藻类水华发生频率有所增

加 [13-14] 。综上所述,调水工程的影响具有多维特征,在时间上,贯穿建设期和运营期;在空间上,覆

盖调水区和受水区;在内容上,包括经济社会和生态环境的正负效益。然而,现有研究多聚焦于个别

区域或特定效益,对工程全生命期综合效益关注不足,且对未来效益的前瞻性预测也较为有限。

因此,本文首先从工程全生命期角度出发,梳理了南水北调工程的效益发挥途径,明确了效益评

估的核心内容。然后,围绕驱动工程效益的关键要素,构建基于要素驱动分析的评估方法,对东、中

线一期工程的现状综合效益进行系统评估;最后结合可计算一般均衡(Computable General Equilibrium,

CGE)模型的经济模拟与动态预测优势,针对东、中线受水区实际情况构建模型,并模拟不同供水增

长情景下的供水效益。综上,本文基于对南水北调东、中线一期工程长时间尺度的客观评价与模拟分

析,旨在为工程建设与管理提供科学决策支持。

2 研究区概况及效益发挥途径分析

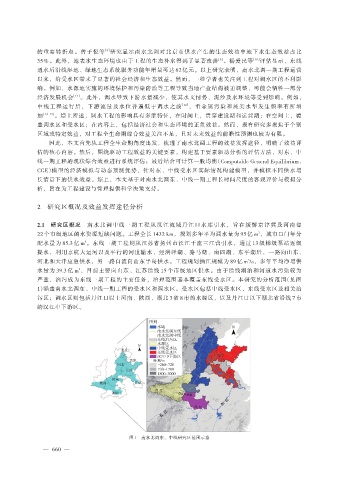

2.1 研究区概况 南水北调中线一期工程从汉江流域丹江口水库引水,旨在缓解京津冀及河南省

22 个市级地区的水资源短缺问题。工程全长 1432 km,规划多年平均调水量为 95 亿 m ,城市口门年分

3

配水量为 85.3 亿 m 。东线一期工程则从江苏省扬州市长江干流三江营引水,通过 13 级梯级泵站逐级

3

提水,利用京杭大运河以及平行的河道输水,经洪泽湖、骆马湖、南四湖、东平湖后,一路向山东、

河北和天津应急供水,另一路自流向山东半岛供水。工程规划抽江规模为 89 亿 m /a,多年平均净增供

3

水量为 39.3 亿 m ,目前主要向山东、江苏沿线 15 个市级地区供水。由于沿线湖泊和河道水污染较为

3

严重,治污成为东线一期工程的主要任务,治理范围基本覆盖东线受水区。本研究的分析范围(见图

1)涵盖南水北调东、中线一期工程的受水区和调水区。受水区包括中线受水区、东线受水区及相关治

污区;调水区则包括丹江口以上河南、陕西、湖北 3 省 8 市的水源区,以及丹江口以下湖北省沿线 7 市

的汉江中下游区。

图 1 南水北调东、中线研究区范围示意

— 660 —