Page 116 - 2025年第56卷第5期

P. 116

式中:I k, cost 为地区在实施政策后第 k 年的工业损失成本,亿元;GDP k, cost 为地区第 k 年的人均第二产业

产值损失量,亿元;N k 为地区当年总人口数,亿人;φ k 为收益系数,为地区财政收入占该地区当年

GDP 的比例。

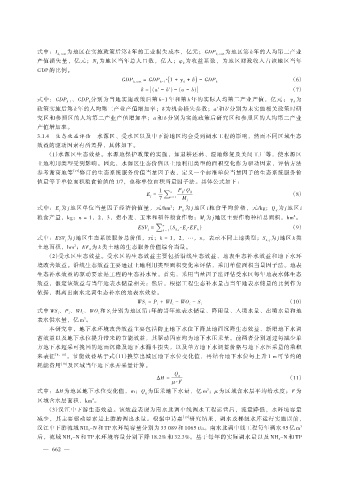

GDP k, cost = GDP k-1 ∙( 1 + γ k + δ) - GDP k (6)

δ = | (a' - b') - (a - b) | (7)

式中:GDP 、GDP 分别为当地实施政策后第 k-1 年和第 k 年的实际人均第二产业产值,亿元; γ k 为

k-1 k

政策实施后第 k 年的人均第二产业产值增加率;δ 为机会损失参数;a'和 b'分别为未实施相关政策时研

究区和参照区的人均第二产业产值增加率;a 和 b 分别为实施政策后研究区和参照区的人均第二产业

产值增加率。

3.1.4 生态效益评估 水源区、受水区以及中下游地区均会受到调水工程的影响,然而不同区域生态

效益的驱动因素有所差异,具体如下。

(1)水源区生态效益。水源地保护政策的实施,如退耕还林、湿地修复及关闭工厂等,使水源区

土地利用类型受到影响。因此,水源区生态价值以土地利用类型的面积变化作为驱动因素,评估方法

参考谢高地等 [17] 修订的生态系统服务价值当量因子表,定义一个标准单位当量因子的生态系统服务价

值量等于单位面积粮食价值的 1/7,也称单位面积当量因子法。具体公式如下:

1 n P ij ·Q ij

(8)

E j = ∑ i = 1

7 M j

式中:E j 为 j 地区单位当量因子经济价值量,元/hm ;P ij 为 j 地区 i 粮食平均价格,元/kg;Q ij 为 j 地区 i

2

粮食产量,kg;n = 1,2,3,指小麦、玉米和稻谷粮食作物;M j 为 j 地区主要作物种植总面积,hm 。

2

n

(S ·E j ·EF k ) (9)

j

k,

ESV j = ∑ k = 1

式中:ESV j 为 j 地区生态系统服务总价值,元;k = 1,2,…,n,表示不同土地类型;S k, j 为 j 地区 k 类

土地面积,hm ;EF k 为 k 类土地的生态服务价值综合当量。

2

(2)受水区生态效益。受水区的生态效益主要包括沿线生态效益、地表生态补水效益和地下水环

境改善效益。沿线生态效益主要通过土地利用类型面积变化来评估,采用单位面积当量因子法。地表

生态补水效益的驱动要素是工程的生态补水量。首先,采用当量因子法评估受水区每年地表水体生态

效益,假定该效益与当年地表水储量相关;然后,根据工程生态补水量占当年地表水储量的比例作为

依据,剥离出南水北调生态补水的地表水效益。

(10)

WS i = P i + WI i - WO i - S i

式中 WS i 、P i 、WI i 、WO i 和 S i 分别为地区第 i 年的当年地表水储量、降雨量、入境水量、出境水量和地

表水供水量,亿 m 。

3

本研究中,地下水环境改善效益主要包括防止地下水位下降及地面沉降生态效益、新增地下水调

蓄效益以及地下水位提升带来的节能效益,其驱动因素均为地下水压采量。前两者分别通过每减少单

方地下水超采可挽回的地面沉降及地下水漏斗损失,以及单方地下水调蓄价格与地下水压采量的乘积

来表征 [8,10] 。节能效益基于式(11)换算出城区地下水位变化值,再结合地下水位每上升 1 m 可节约的

耗能费用 [18] 及区域当年地下水开采量计算。

Q g

ΔH = (11)

μ·F

式中:ΔH 为地区地下水位变化值,m;Q g 为压采地下水量,亿 m ;μ 为区域含水层平均给水度;F 为

3

区域含水层面积,km 。

2

(3)汉江中下游生态效益。该效益表现为南水北调中线调水工程运营后,流量降低,水环境容量

减少,其主要驱动要素是上游的调出水量。根据申诗嘉 [19] 研究结果,调水及梯级水库运行实施以前,

3

汉江中下游流域 NH -N 和 TP 水环境容量分别为 33 089 和 1065 t/a。南水北调中线工程每年调水 95 亿 m

3

后,流域 NH -N 和 TP 水环境容量分别下降 18.2% 和 32.3%。基于每年的实际调水量以及 NH -N 和 TP

3 3

— 662 —