Page 55 - 2021年第52卷第10期

P. 55

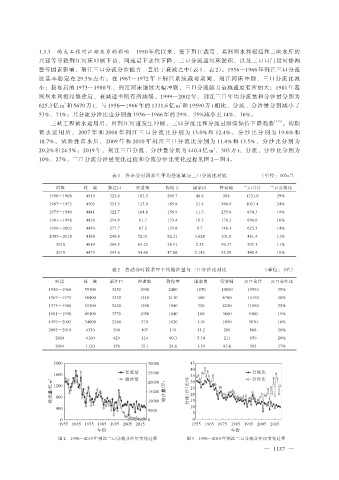

1.3.3 两大工程对江湖关系的影响 1950 年代以来,受下荆江裁弯、葛洲坝水利枢纽和三峡水库的

兴建等导致荆江河床冲刷下切、同流量下水位下降,三口分流道河床淤积,以及三口口门段河势调

整等因素影响,荆江三口分流分沙能力一直处于衰减之中(表 1、表 2)。1956—1966 年荆江三口分流

比基本稳定在 29.5%左右;在 1967—1972 年下荆江系统裁弯期间,荆江河床冲刷、三口分流比减

小;裁弯后的 1973—1980 年,荆江河床继续大幅冲刷,三口分流能力衰减速度有所加大;1981 年葛

洲坝水利枢纽修建后,衰减速率则有所减缓。1999—2002 年,荆江三口年均分流量和分沙量分别为

3

3

625.3 亿 m 和 5670 万 t,与 1956—1966 年的 1331.6 亿 m 和 19590 万 t 相比,分流、分沙量分别减小了

53%、71%;其分流分沙比也分别由 1956—1966 年的 29%、35%减小至 14%、16%。

三峡工程蓄水运用后,因荆江河道发生冲刷,三口分流比和分流量继续保持下降趋势 [4-5] 。初期

蓄 水 运 用 后 , 2007 年 和 2008 年 荆 江 三 口 分 流 比 分 别 为 13.0% 和 12.4% , 分 沙 比 分 别 为 19.6% 和

18.7%。 试 验 性 蓄 水 后 , 2009 年 和 2010 年 荆 江 三 口 分 流 比 分 别 为 11.0%和 13.5%, 分 沙 比 分 别 为

20.2%和 24.5%;2019 年,荆江三口分流、分沙量分别为 440.4 亿 m 、303 万 t,分流、分沙比分别为

3

10%、27%,三口分流分沙量变化过程和分流分沙比变化过程见图 2—图 4。

3

8

表 1 各站分时段多年平均径流量与三口分流比对比 (单位:10 m )

时段 枝 城 新江口 沙道观 弥陀寺 康家岗 管家铺 三口合计 三口分流比

1956—1966 4515 322.6 162.5 209.7 48.8 588 1331.6 29%

1967—1972 4302 321.5 123.9 185.8 21.4 368.8 1021.4 24%

1973—1980 4441 322.7 104.8 159.9 11.3 235.6 834.3 19%

1981—1998 4438 294.9 81.7 133.4 10.3 178.3 698.6 16%

1999—2002 4454 277.7 67.2 125.6 8.7 146.1 625.3 14%

2003—2018 4188 240.8 52.91 82.31 3.624 101.8 481.4 11%

2018 4810 284.5 63.22 58.91 2.32 96.37 505.3 11%

2019 4473 243.6 54.68 47.06 2.142 92.88 440.4 10%

4

表 2 各站分时段多年平均输沙量与三口分沙比对比 (单位:10 t)

时段 枝 城 新江口 沙道观 弥陀寺 康家岗 管家铺 三口合计 三口分沙比

1956—1966 55300 3450 1900 2400 1070 10800 19590 35%

1967—1972 50400 3330 1510 2130 460 6760 14190 28%

1973—1980 51300 3420 1290 1940 220 4220 11090 22%

1981—1998 49100 3370 1050 1640 180 3060 9300 19%

1999—2002 34600 2280 570 1020 110 1690 5670 16%

2003—2018 4330 360 107 119 11.2 269 866 20%

2018 4160 429 114 90.3 5.34 211 850 20%

2019 1120 158 35.1 24.6 1.39 83.6 303 27%

2000 30000 45

40

径流量 25000 分流比

1600 35

输沙量 20000 比/% 30 分沙比

径流量/亿 m 3 1200 15000 输沙量/万 t (沙) 25

20

800

10

400 10000 分流 15

5000

5

0 0 0

1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015

年份 年份

图 2 1956—2019 年荆江三口分流分沙量变化过程 图 3 1956—2019 年荆江三口分流分沙比变化过程

— 1187 —