Page 53 - 2021年第52卷第10期

P. 53

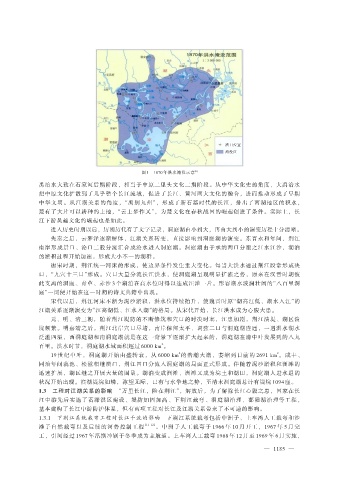

漕口位置

漕 口 位 置

没

区

淹没区

淹

图 1 1870 年洪水淹没示意 [9]

禹治水大致在石家河后期阶段,相当于中原二里头文化二期阶段。从中华文化史的角度,大禹治水

把中原文化扩散到了几乎整个长江流域,促进了长江、黄河两大文化的融合,进而推动形成了早期

中华文明。从江湖关系的角度,“禹别九州”,形成了新石器时代的长江,排出了两湖地区的积水,

楚有了大片可以耕种的土地,“云土梦作乂”,为楚文化在春秋战国的崛起创造了条件。实际上,长

江下游吴越文化的崛起也是如此。

进入历史时期以后,历朝历代有了文字记录,洞庭湖由小到大,再由大到小的演变历程十分清晰。

先秦之后,云梦泽逐渐解体,江湖关系转变,直接影响到洞庭湖的演变。东晋永和年间,荆江

南岸形成景口、沦口二股分流汇合成沦水进入洞庭湖。洞庭湖由于承纳两口分泄之江水江沙,湖泊

的淤积过程开始加速,形成大小不一的湖群。

唐宋时期,荆江统一河床的形成,使边界条件发生重大变化。每当大洪水通过荆江段常形成决

口,“九穴十三口”形成。穴口大量分流长江洪水,使洞庭湖呈现明显扩涨之势,原来在汉晋时期彼

此支离的洞庭、青草、赤沙 3 个湖泊在高水位时得以连成汪洋一片。形容湖水波澜壮阔的“八百里洞

庭”一词便开始在这一时期的诗文典籍中出现。

宋代以后,荆江河床不断为泥沙淤积,洪水位持续抬升,使魏晋时原“湖高江低、湖水入江”的

江湖关系逐渐演变为“江高湖低、江水入湖”的格局。从宋代开始,长江洪水成为心腹大患。

元、明、清三朝,随着荆江堤防的不断修筑和穴口的时决时塞,江患加剧,荆江溃堤、湖区溃

垸频繁。明嘉靖之后,荆江北岸穴口尽堵,南岸保留太平、调弦二口与洞庭湖连通,一遇洪水湖水

泛滥四溢,西洞庭湖和南洞庭湖就是在这一背景下逐渐扩大起来的,洞庭湖在清中叶发展到的八九

百里。洪水时节,洞庭湖水域面积超过 6000 km 。

2

19 世纪中叶,洞庭湖开始由盛转衰,从 6000 km 的浩瀚大湖,萎缩到目前的 2691 km 。咸丰、

2

2

同治年间藕池、松滋相继溃口,荆江四口分流入洞庭湖的局面正式形成。伴随着泥沙淤积和洲滩的

迅速扩展,湖区继之开展大量的围垦。湖泊变成洲滩,洲滩又成为垸土和湖田,洞庭湖人进水退的

状况开始出现。滨湖堤垸如鳞,弥望无际,已有与水争地之势,至清末洞庭湖总计有堤垸 1094 座。

1.3 工程对江湖关系的影响 “万里长江,险在荆江”,解放后,为了解除长江心腹之患,国家在长

江中游先后实施了蓄滞洪区建设、堤防加固加高、下荆江裁弯、洞庭湖治理、鄱阳湖治理等工程,

基本建构了长江中游防护体系,但有两项工程对长江及江湖关系带来了不可逆的影响。

1.3.1 下荆江系统裁弯工程对长江干流的影响 下荆江系统裁弯包括中洲子、上车湾人工裁弯和沙

滩子自然裁弯以及后续的河势控制工程 [11-12] 。中洲子人工裁弯于 1966 年 10 月开工,1967 年 5 月完

工,引河经过 1967 年汛期冲刷于冬季成为主航道。上车湾人工裁弯 1968 年 12 月至 1969 年 6 月实施,

— 1185 —