Page 54 - 2022年第53卷第9期

P. 54

护不可能单独立法的前提下,建议除按照上述建议在 《草案》 第十五条中加上 “黄河文化保护传承弘

扬” 外,还应该设法加强 “黄河文化保护” 与本法主体内容的逻辑关系。

3 规划技术基础不成熟的管控条款应留余地

《草案》 第十九条所讲规划成果同技术基础条件关系很大,应在该条强调:“根据新的水沙变化条

件与中上游水利枢纽工程修建状况,及时修正洪水设计成果等基本条件”。此外,对于水沙统一调度,

也必须 “按照符合黄河水沙实际变化的水沙设计成果”,否则建立的综合调度体系可能脱离实际,也

难以发挥水资源综合效益,甚至影响相关地区的高质量发展。

由于黄河问题及泥沙学科十分复杂,水沙条件 [23] 与河床边界也实在变化太大 [10,29] ,编制的涉水专业

规划难以针对变化实时调整,若将此作为执法依据,难免会给国家与人民造成直接或间接的损失,甚至

影响执法的权威性。例如,对于河道整治规划中的治导线规划 [6] ,黄河上其实并不能先编制规划再进行

工程布局,而只能在 60多年来甚至有的长达上百年陆续修建的工程基础上,不断人为调整治导线 [11] 。

由于河道整治规范本身并不成熟,对治导线设计参数的确定尚无相对可靠、权威的方法,可调范

围较大 [7] 。一般在给定整治河宽 B后,弯道半径 R = (4~9)B,治导线两反向弯道之间的过渡段长度

[9]

L = (1~3)B ,显然为让治导线 “适应” 已有工程提供了方便,但这样给出河道治导线规划成果,就

很难适应黄河主流的实际变化。黄河下游近 20多年洪水流量明显变小之后,设计人员商定整治河宽

时,又不能不考虑已建的大量河道工程的存在而减小过多,比河势良好控制要求的主槽宽度偏大较

多,再加上本来变幅很大的河湾半径不能出现很大改变,否则就可能完全抛弃已有的工程布点 [30] ,于

是,只能调整过渡段长度和上下左右治导线的弯段位置。尽管如此,其治导线规划成果同实际仍有较

大差距。例如,刘庄至连山寺的直河段长达 10123m,比规范上限要求也大数倍,上游工程自然难以

将主流送至下游对应的工程 [31] 。

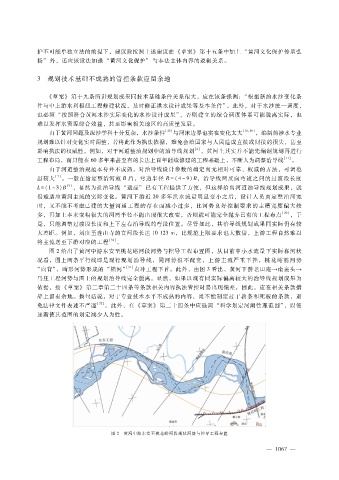

图 2给出了黄河中游东安至桃花峪河段河势与控导工程布置图,从目前中小水流量下实际靠河状

况看,图上两条平行线即是现行规划治导线,同河势很不配套,上游主流严重下挫,桃花峪前河势

“向背”,畸形河势形成的 “横河” [31] 直冲工程下首。此外,由图 3看出,黄河下游老田庵→南裹头→

马庄工程河势与图上的规划治导线完全脱离。显然,如果以现有同实际偏离较大的治导线规划成果为

依据,按 《草案》 第二章第二十四条等条款相关内容执法管控时易出现偏差,因此,应在相关条款措

辞上留有余地。换句话说,对于专业技术水平不成熟的内容,尚不能制定过于教条和死板的条款,避

免法律文件表述不严谨 [32] 。此外,在 《草案》 第二十四条中应强调 “科学划定河湖管理范围”,以便

逐渐使其范围的划定减少人为性。

图 2 黄河中游东安至桃花峪河段现状河势与控导工程布置

0

— 1 6 7 —