Page 87 - 2022年第53卷第9期

P. 87

a,b分别为伸缩因子和平移因子;ω为频 率;ψ (t)为不 同 a,b构 成的 小波 基 函 数;ψ ( ω )为函数

ψ (t)的傅里叶变换;W(a,b)为小波变换系数。

f

由图 18可知,不耦合系数为 1.3时,其转化为爆破振动的能量峰值为 0.42kJ;而不耦合系数为

2.6时其转化为爆破振动的能量峰值则达到 0.61kJ。即单响药量与爆心距处于同一当量水平条件下,

不耦合系数的 增加,使得 消耗 于爆破 损伤 及破碎 的 能 量 占 比 降 低,从 而 更 多 的 爆 炸 能 量 转 化 为 振

动能。

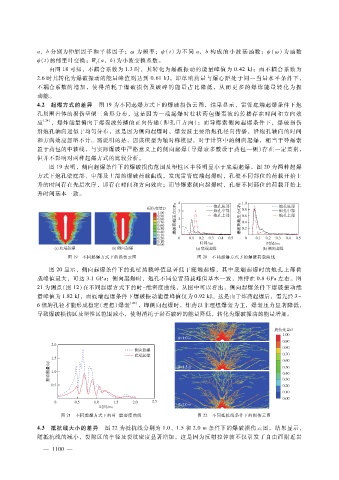

4.2 起爆方式的差异 图 19为不同起爆方式下的爆破损伤云图,结果显示,雷管底端起爆条件下炮

孔周围岩体的损伤呈倒三角形分布,这是因为一端起爆时柱状药包爆轰波的传播存在时间和方向效

应 [24] ,爆炸能量偏向于爆轰波传播的正向传输(即孔口方向);而导爆索侧向起爆条件下,爆破损伤

沿炮孔轴向近似于均匀分布,这是因为侧向起爆时,爆轰波主要沿炮孔径向传播,沿炮孔轴向的时间

和方向效应忽略不计。需说明的是,因该模型为轴对称模型,对于计算中的侧向起爆,相当于导爆索

置于药包的中轴线,与实际爆破中严格意义上的侧向起爆(导爆索多敷设于药包一侧)存在一定差别,

但并不影响对两种起爆方式的比较分析。

图 19表明,侧向起爆条件下的爆破损伤范围及塑性区半径明显小于底端起爆。图 20为两种起爆

方式下炮孔壁底部、中部及上部的爆破荷载曲线,发现雷管底端起爆时,孔壁不同部位的荷载开始上

升的时间存在先后次序,即存在时间和方向效应;而导爆索侧向起爆时,孔壁不同部位的荷载开始上

升时间基本一致。

图 19 不同起爆方式下的损伤云图 图 20 不同起爆方式下的爆破荷载曲线

图 20显示,侧向起爆条件下的孔壁荷载峰值显著低于底端起爆,其中底端起爆时的炮孔上部荷

载峰值最大,可达 3.1GPa;侧向起爆时,炮孔不同位置荷载峰值基本一致,维持在 0.8GPa左右。图

21为测点(图 12)在不同起爆方式下的时- 能密度曲线,从图中可以看出,侧向起爆条件下爆破振动能

量峰值为 1.82kJ,而底端起爆条件下爆破振动能量峰值仅为 0.92kJ。这是由于炸药起爆后,需先经 3~

6倍的孔径才能形成稳定(理想)爆轰 [20] ,即侧向起爆时,炸药以非理想爆轰为主,爆轰压力显著降低,

导致爆破损伤区及塑性区范围减小,使得消耗于岩石破碎的能量降低,转化为爆破振动的能量增加。

图 21 不同起爆方式下的时- 能密度曲线 图 22 不同抵抗线条件下的损伤云图

4.3 抵抗线大小的差异 图 22为抵抗线分别为 1.0、1.5和 2.0m条件下的爆破损伤云图。结果显示,

随抵抗线的减小,裂隙区的半径及裂纹密度显著增加,这是因为反射拉伸波不仅引发了自由面附近岩

— 1 1 0 —

0