Page 16 - 2023年第54卷第11期

P. 16

流速度 V<0.4m?s时,可能形成光滑冰盖;V<0.7m?s时,冰块和冰花不会下潜;而 V>1m?s时,不利

于河流冰盖的形成,这或许是目前文献中最早有关冰块下潜临界值的描述。由于单一采用流速作为临

界标准存在缺陷,水流弗劳德数被引入进来。文献[12]中,孙肇初根据黄河河曲段原型观测资料,发

现非下潜的临界流速 V= 0.6m?s ,下潜临界水流弗劳德数 Fr = 0.09 ;水利部北京院和西北院根据 1962

c

到 1965黄河刘家峡至盐锅峡河段的大型冰塞现象观测分析,得出该河段产生冰塞的下潜临界水流弗

[17]

劳德数也是 0.09;Cartier 根据小型河渠现场研究得出的下潜临界弗劳德数是 0.13;Kivisild [18] 的现

场观测得出临界下潜弗劳德数是 0.06~0.1之间变化,Oudshoorhm [19] 根据在 Rhineriver下游部分的原

型观测,得到的下潜临界弗劳德数是 0.06~0.09;Shen等 [20] 根据原型观测,建议在一般情况下下潜

[21]

临界弗劳德数为 0.05~0.09;Beltaos 分析了众多原型中封河冰塞的研究文献后,得出了和冰块下潜

有关的数据,即温和的冬季,冰塞发展大致稳定后,冰塞下的水流速度一般在 0.9m?s左右,高可以

至 1.2m?s,也可以在卡封处降至 0.6m?s;在冰盖形成且冰塞达到一定厚度时,冰塞下流速达到 0.8m?s

时冰盖一般不会破裂。上述下潜临界水流弗劳德数的变化范围大致为 0.06~0.13,从现象上看,河流

越大,临界值相对越小,但从问题的实质考虑,到达冰盖前缘的冰块下潜与否,不单纯是下潜流速或

水流弗劳德数单一能够描述的,冰块下潜与否受众多因素制约,导致这么大的变化范围原因大致分析

如下,首先是人为因素,各自判断标准有差异;其次,各个河流上游的来冰量不会相同、弯道所导致

的水流变化各异等 [22] ,使冰块在冰盖前缘的下潜形式不尽相同;再者冰盖前缘的冰块尺寸大小及其形

状、冰块自身的性质 [23] 、冰块与水流密度的差异(可能含沙等)和冰期各河流的水流条件等不会一样;

最后还有风速和风向的影响等,如此,造成了不同的河流、不同的水流和冰的条件下,临界水流弗劳

德数不尽相同,有一变化范围。

2.2 理论分析方面 如前所述,冰块下潜研究很多是采用了多个方法相结合的办法进行研究的,所

以,这里介绍的是以理论分析方法为主的这类研究。由于众多学者研究时,采用的相关变量符号有所

[24 - 25]

差异,为叙述问题方便,本文试图统一符号但保持原来的物理意义。Pariset和 Hausser 基于理论

分析和试验研究发现,当水流速度较低,冰块遇到障碍停止后,后续来冰逐渐聚积并向上游发展,此

时形成单层厚度的冰块层,冰块稳定条件可描述为:

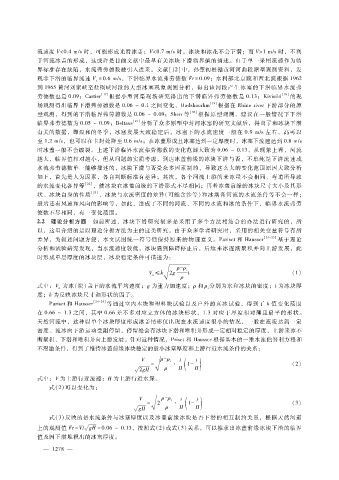

ρ - ρ i

V≤k 2g t (1)

槡 ρ

u

分别为水和冰块的密度;t为冰块厚

式中:V 为冰(块)盖下的水流平均速度;g为重力加速度;ρ 和 ρ i

u

度;k为反映冰块尺寸和形状的因子。

[24 - 25]

Pariset和 Hausser 等通过室内木块和塑料块试验以及户外的真冰试验,得到了 k值变化范围

在 0.66~1.3之间,其中 0.66差不多对应立方体的冰块形状,1.3对应于厚度相对薄且扁平的形状。

天然河流中,这种以单个冰块厚度形成冰盖情形仅出现在水流速度很小的情况,一般在流凌达到一定

密度、流冰向下游运动受阻停留,停留处会有冰块下潜和堆积并形成一定相对稳定的厚度,上游来冰不

断聚积、下潜和堆积并向上游发展。针对这种情况,Priset和 Hausser根据基本的一维水流伯努利方程和

不漫溢条件,得到了维持冰盖前缘冰块稳定的最小冰塞厚度和上游行近水流条件的关系:

t

V = ρ - ρ i t ( )

1 -

2gH 槡 ρ · H H (2)

槡

式中:V为上游行近流速;H为上游行近水深。

式(2)可以变化为:

V ρ - ρ i t ( )

t

= 2

gH 槡 ρ · H 1 - H (3)

槡

式( 3)反映的是水流条件与冰塞厚度以及冰盖前缘冰块是否下潜的相互制约关系,根据天然河道

上的观测值 Fr = V? gH= 0.06~0.13 ,按照式(2)或式(3)关系,可以推求出冰盖前缘冰块下潜的临界

槡

值及因下潜堆积出的冰塞厚度。

— 1 2 8 —

7