Page 49 - 2024年第55卷第3期

P. 49

区雨洪大量积滞路面的深层原因就是城区排洪河道(魏河和东风渠)异常高水位,排涝泄流通道严重受

阻。据河道调查,魏河出流被干流贾鲁河顶托(水位反差 0.3m),贾鲁河又受下游东风渠入汇顶托,

水位反差 0.3~0.4m。雨洪出路不畅是调查区形成严重积涝的主要原因。

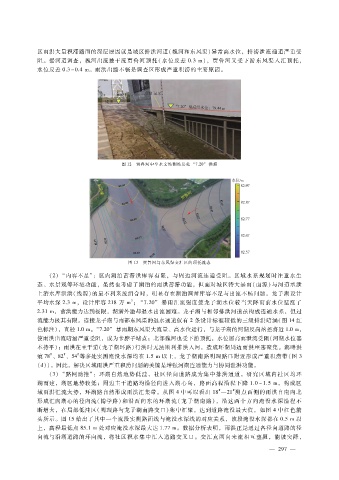

图 12 贾鲁河中牟水文站测站房处 “7.20” 洪痕

图 13 贾鲁河与东风渠交汇区的顶托流态

(2) “内容不足”:区内湖泊蓄滞洪库容有限,与周边河流连通受阻。区域水系规划时注重水生

态、水景观等环境功能,虽然也考虑了湖泊的雨洪蓄滞功能,但面对城区特大暴雨(面源)与河道承泄

上游水库泄洪(线源)的最不利来流组合时,明显存在湖泊调蓄库容不足与出流不畅问题。龙子湖设计

3

平均水深 2.3m,设计库容 218万 m ; “7.20” 暴雨汇流强度使龙子湖水位较当天降雨前水位猛涨了

2.31m,蓄洪能力达到极限,湖满外溢却退水出流困难。龙子湖与相邻排洪河道虽构成连通水系,但过

流能力极其有限。连接龙子湖与南部东风渠的退水通道仅有 2条设计标准较低的三级排洪暗涵(图 14红

色标注),直径 1.0m。“7.20” 暴雨期东风渠大流量、高水位运行,与龙子湖的河湖反向落差将近 1.0m,

使雨洪出流暗涵严重受阻,成为卡脖子堵点;北部魏河也受下游顶托,水位居高而泄流受阻(河湖水位基

本持平);雨洪在主干道(龙子湖环路)行洪时无法顺利排洪入河,造成环湖周边雨洪壅塞聚集。湖畔洪

#

#

#

痕 78、82、54等多处实测淹没水深均在 1.5m以上,龙子湖南路明理路口附近形成严重积涝带(图 3

(d))。因此,解决区域雨洪严重积涝问题的关键是增强河湖连通能力与协同泄洪功能。

(3) “路网助推”:环湖自然地势低洼,社区径向道路成为集中排洪通道。研究区域内社区均环

湖而建,湖区地势较低;周边主干道路均沿径向进入湖心岛,路面高程沿程下降 1.0~1.5m,构成区

#

#

域雨洪汇流大势,环湖路自然形成雨洪汇集带。从图 4中可以看出 18—21测点西侧的雨洪自南向北

形成汇向湖心的径向流(博学路)和沿西向东的环湖流(龙子湖南路),沿这两个方向淹没水深沿程不

断增大,在局部低洼区(明理路与龙子湖南路交口)集中汇聚,达到道路淹没最大值,如图 4中红色箭

头所示。图 15给出了其中一个流段实测路面线与淹没水深线的对应关系,该段淹没水深都在 0.5m以

上,高程最低点 85.1m处对应淹没水深最大达 1.77m。数据分析表明,雨洪正是通过各径向道路的径

向流与沿湖道路的环向流,将社区积水集中汇入道路交叉口。交汇点两向来流相互壅阻,能坡突降,

— 2 9 7 —