Page 50 - 2024年第55卷第3期

P. 50

流速减缓,加上局部地势低洼,几种因素共同作用造成交汇点水流无法顺畅排入龙子湖,形成雨洪滞

留、严重积水致灾的深淹没区,如图 4中红色箭头指向及水深分布云图所示。

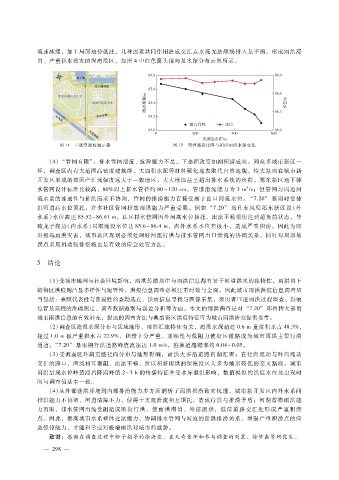

图 14 三级穿路暗涵示意 图 15 明理路段比降与相应雨洪水深变化

(4) “管网有限”:排水管网泄流、抗险能力不足,下垫面改变加剧积涝成灾。同众多城市新区一

样,调查区内有大范围高密度建筑群,大面积水泥等材料硬化地表取代自然地貌。特大暴雨在城市新

开发区形成的坡面产汇流强度远大于一般地区,大大增加甚至超出排水系统的负荷。郑东新区地下排

3

水管网设计标准比较高,80%以上排水管径约 80~120cm,管道泄流能力为 3m ?s;但管网与周边河

流水系的连通性与排洪需求不协调,管网的排涝能力直接受制于出口河流水位。 “7.20” 暴雨时受排

洪河道高水位顶托,许多社区管网排放雨洪能力严重受限。例如 “7.20” 当日东风渠郑东新区段(外

水系)水位高达 85.52~86.61m,社区排水管网因外河高水位顶托、出流不畅很快达到超负荷状态,导

致龙子湖边(内水系)局部淹没水位达 85.6~86.4m,内外水系水位差极小,造成严重积涝。因此为应

对极端雨洪灾害,城市新区规划必须处理好河流行洪与排水管网出口泄流的协调关系,同时对局部易

涝点采用机动强排措施也是有效的应急处置方法。

5 结论

(1)受城市地理与社会环境影响,雨洪传播规律与雨洪信息都有异于河道洪水的独特性,雨洪留下

的街区洪痕则凸显多样性与短暂性,洪痕信息调查必须注重时效与全面。因此城市雨洪洪痕信息调查应

当包括:兼顾代表性与普遍性的查勘选点、洪痕信息寻找与图像采集、亲历者口述雨洪过程调查、洪痕

位置及高程的准确测定、调查数据甄别与误差分析等方面。本文的雨洪调查是对 “ 7.20” 郑州特大暴雨

城市雨洪信息的有效补充,提出的调查方法与典型街区洪痕特征可为城市雨洪研究提供参考。

(2)调查区淹没水深分布与区域地形、雨洪汇流特征有关,淹没水深超过 0.6m重度积水占 48.3%,

超过 1.0m极严重积水占 22.9%,积涝十分严重。通畅性与低阻力使街区道路成为城市雨洪主要行洪

通道,“7.20” 暴雨期行洪道路峰值流速达 1.0m?s,推算道路糙率约 0.04~0.05。

( 3)受调查区环湖道路径向分布与地形影响,雨洪大多沿道路向湖汇聚;在径向流动与环向流动

交汇的路口,两流相互壅阻、出流不畅,所以积滞雨洪的深淹没区大多为地形较低的交叉路段。城市

雨洪呈现水位峰值滞后降雨峰值 2~3h的传播特征并受水库泄洪影响,数值模拟的洪痕水位及出现时

间与调查值基本一致。

( 4)从外部泄洪环境到内部排涝能力多方面剖析了雨洪积涝致灾机理。城市新开发区内外水系间

排洪能力不协调、河道清障不力,使得干支流泄流相互顶托,造成行洪与排涝矛盾;河湖蓄滞雨洪能

力有限,排水管网出流受阻造成顺街行洪,使雨洪滞留、外排困难,低洼道路交汇处形成严重积涝

点。因此,提高城市水系整体过流能力,协调排水管网与河流的泄洪排涝关系,增强严重积涝点的应

急强排能力,才能科学应对极端雨洪对城市的威胁。

致谢:感谢在调查过程中给予指导的徐海亮、袁天奇老师和参与调查的刘震、徐梦鑫等研究生。

— 2 9 —

8