Page 124 - 2024年第55卷第4期

P. 124

降,溃口的入流量与出流量达到平衡,溃口于蓄水后 126s停止发展。对于下游堰塞坝,也同样经历

了类似的 4个过程(如图 4(e)—(h)),但下游堰塞坝溃决速度大于上游堰塞坝,溃口峰值流量也显著

提高(如图 3),呈现出放大效应,且计算获取的断面 1 - 1溃口形态演化规律与实际观测到的试验现象基

本一致。本文的数值模拟方法准确再现了梯级连溃模型试验中纵断面溃口的发展规律和溃决洪水特征。

图 4 断面 1 - 1连溃洪水流速变化过程

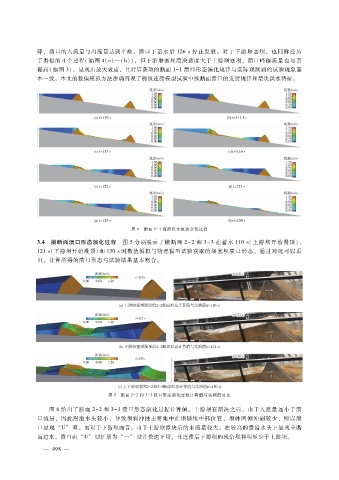

3.4 横断面溃口形态演化过程 图 5分别展示了横断面 2 - 2和 3 - 3在蓄水 110s(上游坝开始漫顶)、

121s(下游坝开始漫顶)和 130s时数值模拟与物理模型试验获取的堰塞坝溃口形态,通过对比可以看

出,计算所得的溃口形态与试验结果基本吻合。

图 5 断面 2 - 2和 3 - 3溃口形态演化过程计算值与实测值对比

图 6给出了断面 2 - 2和 3 - 3溃口形态演化过程计算值。上游坝在溃决之后,由于入流量远小于溃

口流量,因此漫溢水头较小,导致坝料冲蚀主要集中在坝轴线中部位置,坝体两侧冲刷较少,所以溃

口呈现 “ U” 型。而对于下游坝而言,由于上游坝溃决后的来流量较大,在较高的漫溢水头下呈现全断

面过水,溃口由 “ U” 型扩展为 “一” 型并快速下切,且连溃后下游坝的残余坝料明显少于上游坝。

— 4 9 —

8