Page 21 - 水利学报2025年第56卷第3期

P. 21

起止时间;最后一行为最下游流量值,在不同工况中保持不变。假定初始状态渠池均处于稳定状态,

下游水位稳定在初始目标水位上,设置一定的初始稳定时间,之后再加入 MPC控制模块。方案一、

二计算时间步长为 10min,计算时间为 240h;方案三、四计算时间步长为 30min,计算时间为 96h。

3.3 控制性能指标 对于明渠控制系统而言,在扰动发生时要快速恢复稳定状态,同时保证变化幅度

不能超限,即满足快速、稳定和准确三方面要求。为了定量分析不同控制方法对渠道的调控效果,参

、稳定时长 S和无量纲化水位误差平方积分 NISE三个

考文献[34]的研究,本文选取了最大超调量 σ p t

反映了控制过程中水深最大偏差量,S反映了控

t

性能指标对结果进行分析说明,计算式如下,其中 σ p

制系统的响应速度,NISE反映了水位控制的稳定性,三个指标值越小表明控制性能更优。

= max (y(k) - y ) (11)

σ p target

S= T - T (12)

t ST 0

Δ t T 2

∑ (y(t)-y target )

T t =0

NISE= (13)

2

y

target

式中:y(t)为 t时刻下游水深的计算值,m;y 为下游控制点的目标水深,m;T为水位开始变化时

target 0

刻,h;T 为水位变化达到稳定时刻,h;!t为控制系统离散时间步长,min;T为总仿真时长,min。

ST

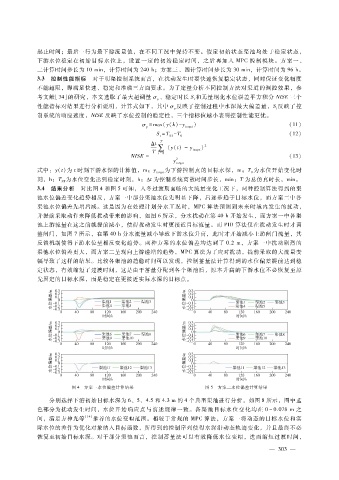

3.4 结果分析 对比图 4和图 5可知,入冬过渡期面临的大流量变化工况下,两种控制算法得到的渠

池水位偏差变化趋势相反,方案一中部分渠池水位先明显下降,后逐步趋于目标水位,而方案二中各

渠池水位偏差先增后减。这是因为在处理计划分水工况时,MPC算法预测到未来时域内发生的扰动,

并提前采取动作来降低扰动带来的影响,如图 6所示,分水扰动在第 40h开始发生,而方案一中各渠

池上游流量在这之前就提前减小,使得扰动发生时更接近目标流量。而 PID算法仅在扰动发生时才调

整闸门,如图 7所示,在第 40h分水流量减小导致下游水位升高,此时才开始减小上游闸门流量,其

反馈机制使得下游水位呈相反变化趋势。两种方案的水位偏差均达到了 0.2m,方案一中扰动剧烈的

渠池水位偏差更大,而方案二呈现向上游递增的趋势,MPC算法为了应对扰动,提前采取的大流量变

幅导致了这样的结果。比较各渠池的趋稳时间可以发现,控制蓄量法计算得到的水位偏差提前达到稳

定状态,有效缩短了过渡时间,这是由于蓄量分配到各个渠池后,原本升高的下游水位不必恢复至原

先固定的目标水深,而是稳定在更接近实际水深的目标点。

图 4 方案一水位偏差计算结果 图 5 方案二水位偏差计算结果

分别选择下游初始目标水深为 6、5、4.5和 4.3m的 4个典型渠池进行分析,如图 8所示,图中蓝

色部分为扰动发生时间,水位开始响应点与前述规律一致。各渠池目标水位变化均在 0~0.078m之

间,满足方神光等 [14] 推荐的水位变幅范围。相较于常规的 MPC算法,方案一将动态的目标水位和实

际水位的差作为优化对象纳入目标函数,所得到的控制序列使得水深沿动态轨迹变化,并且最终不必

恢复至初始目标水深。对于部分渠池而言,控制蓄量法可以有效降低水位变幅,进而缩短过渡时间,

— 3 0 3 —