Page 49 - 水利学报2025年第56卷第4期

P. 49

史变量的准确性和精细度。历史变量与降水数据并不是简单的线性关系,因此基于此类方法会产生一

定的误差。近年来,深度学习等算法在水文上的应用备受关注 [15] ,尤其是在径流预测和降水融合领

域 [16-19] ,深度学习长短期记忆网络模型(LSTM)在美国大多数流域上预测精度超过概念性水文模型和物

理模型 [20] 。另外 LSTM 模型在降水融合领域,通过构建地理气象因子与降水之间关系,得到中国区域

高精度和高分辨率的降水融合数据 [21] 。以上可以证实 LSTM 模型在构建驱动因子(气象、地理、水文等

变量)与目标值之间关系的潜力和可行性,但是在降水重建领域,缺乏此类方法的相关研究。

海河流域是全国水资源衰减最剧烈的一级流域 [22] ,受降水周期性影响最为显著,但百年尺度上的

周期性规律尚不清楚,难以科学预判流域水资源演变趋势。首先基于具有较高准确率的旱涝等级数

据,通过 LSTM 模型搭建旱涝-降水模型,然后重建海河流域近 500 年降水数据,最后据此揭示海河流

域降水的周期变化及未来趋势变化。

2 数据与研究方法

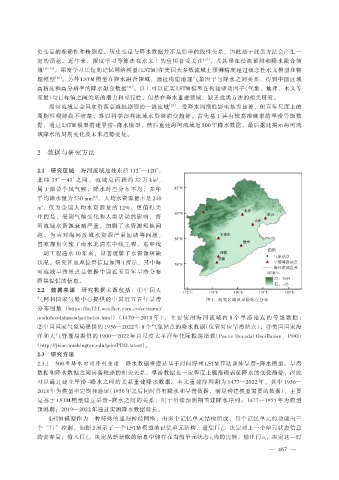

2.1 研究区域 海河流域地处东经 112°—120°,

北 纬 35°—43°之 间 , 流 域 总 面 积 约 32 万 km ,

2

属于温带季风气候,降水时空分布不均,多年

[23]

平均降水量为 530 mm ,人均水资源量不足 240

m ,仅为全国人均水资源量的 12%。更值得关

3

注的是,受到气候变化和人类活动的影响,海

河流域水资源衰减严重,加剧了水资源短缺问

题 。 为 应 对 海 河 流 域 水 资 源 严 重 短 缺 等 问 题 ,

国家规划实施了南水北调东中线工程,东中线

一期工程通水 10 年来,显著缓解了水资源短缺

状况。研究区地理位置信息如图 1 所示,其中海

河流域旱涝站点是依据中国近五百年旱涝分布

图集提供的信息。

2.2 数据来源 研究数据来源包括:①中国天

气网和国家气候中心提供的中国近五百年旱涝 图 1 研究区域及旱涝站点分布

分布图集 (https:/tq121.weather.com.cn/sciname/

/

modules/datanew/pc/index.html)(1470—2018 年), 主 要 使 用 海 河 流 域 内 8 个 旱 涝 站 点 的 等 级 数 据 ;

②中国国家气象局提供的 1956—2022 年 8 个气象站点的降水数据(位置对应旱涝站点);③美国国家海

洋和大气管理局提供的 1900—2022 年月尺度太平洋年代际振荡指数(Pactic Decadal Oscillation,PDO)

(http:/jisao.washington.edu/pdo/PDO.latest)。

/

2.3 研究方法

2.3.1 500 年降水时间序列重建 降水数据重建是基于时间序列 LSTM 算法训练旱涝-降水模型。旱涝

数据和降水数据之间具备较强的相关关系,旱涝数据在一定程度上能准确表征降水的变化趋势,因此

可以通过建立旱涝-降水之间的关系重建降水数据。本文重建序列期为 1477—2022 年,其中 1956—

2018 年为模型率定期和验证(1956 年之后同时具有降水和旱涝数据,满足构建模型需要的数据),主要

是基于 LSTM 模型建立旱涝-降水之间的关系,用于后续预测期重建降水序列;1477—1955 年为模型

预测期;2019—2022 年通过实测降水数据延长。

LSTM 模型作为一种特殊的递归神经网络,由多个记忆单元结构组成,每个记忆单元的功能由三

个“门”控制,如图 2 展示了一个 LSTM 模型的记忆单元结构,遗忘门 f ,决定对上一个单元状态信息

t

的舍弃量;输入门 i ,决定从新获取的信息中储存在当前单元状态 c 内的比例;输出门 o ,决定这一时

t

t

t

— 467 —