Page 10 - 2022年第53卷第7期

P. 10

美国总人口还多出 1个亿;人口城镇化率达到 63.89%。快速城镇化进程对洪涝灾害的影响是全局性

的。一方面城市聚集了人口与资产,也聚集了风险。在土地财政驱动下,城市建设用地向洪涝高风险

区扩张,雨洪调蓄湿地面积锐减,一些城市外河变成了城市内河,更易于形成洪涝交织的局面,2006

年以来我国每年受淹城市都在百座以上,绝大多数是暴雨内涝造成。另一方面,农村大量青壮劳力外

出务工,农村堤防维护和抗洪抢险能力减弱,加之土地流转后的种养殖大户往往靠借贷来进行基础设

施建设,为集约化经营创造条件,一旦基础设施因遭受重大灾害而损毁,就可能沦为巨额灾民。而这

些乡镇企业与种养殖大户通常是地方经济的支柱,受灾后必然加大区域发展的不均衡 [27 - 29] 。

大量事实表明,在城镇化大潮冲击下,洪涝威胁对象、致灾机理、成灾模式与损失构成均发生了

显著变化,参见表 2。同时,相应洪涝灾害的风险特征也发生了显著的变化。传统农业社会中,洪涝

规模越大,可能造成的损失越大;洪水高风险区及受淹后果凭经验可作大致的判断;大灾之后一旦伴

生饥荒与瘟疫,因灾死亡人数倍增,救灾不力可能引发社会动荡。现代社会中,( 1)随着洪水调控能

力的增强,常遇洪水成灾的几率降低,洪水淹没范围显著缩小,但是局部受灾区域的灾情可能加重;

( 2)集约化种植、养殖大户与中小企业难以承受的洪灾风险加大,且越是贫困地区,防灾能力越弱,

脱贫地区因灾返贫、致贫的风险增大;( 3)由于孕灾环境、致灾因子、承灾体暴露度及脆弱性的改变,

当代社会中风险的时空分布与可能后果的不确定性大为增加,可预见性降低,有针对性的应急预案编

制难度增大;(4)面对超标准洪水,防洪体系调度往往需要 “两害相权取其轻”,防洪决策风险增大,

决策失误将有损政府公信力。现代社会中洪涝风险特征的变化决定了向减轻风险转变的必然需求。

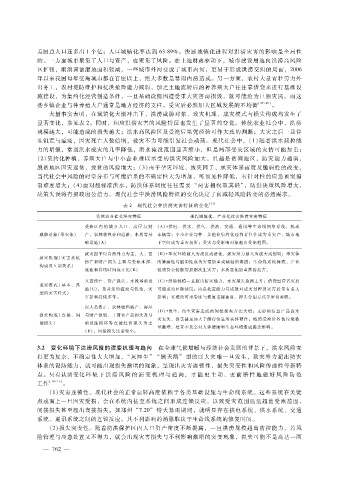

表 2 现代社会中洪涝灾害特征的变化 [23]

传统农业社会洪灾特征 现代城镇化、产业化社会洪涝灾害特征

受淹区内 的 城 乡 人 口、 房 屋 与 财 (A) + 供电、供水、供气、供油、交通、通讯等生命线网络系 统,机 动

威胁对象(承灾体) 产,农林牧渔业和道路、水利等基 车辆等;中小企业与种、养殖业集约化经营者往往成为重灾户,城市地

础设施(A) 下空间成为重灾场所;受灾与受影响对象超出受淹范围。

致灾因子以自然外力为主,人、畜 ( B) + 孕灾环境被人为改良或恶化,致灾外力被人为放大或削弱;承灾体

致灾机 理 (灾 害 系 统

伤亡和财产损失主要与受淹 水 深、 的暴露性与脆弱性成为灾情加重或减轻的要因;生命线系统瘫痪、产业

构成及互动关系)

流速和持续时间成正比( B) 链或资金链断裂加剧次生灾害;水质恶化加重洪涝危害。

人畜伤亡、资产损失、水毁基础设 (C) + 洪涝规模一旦超出防灾能力,水灾损失急剧上升;借贷经营者灾后

成灾模 式 (基 本、 典

施( C),及并发的瘟疫与饥荒,灾 可能成为巨额债民;应急处置能力与成效对成灾过程及灾害后果有重大

型的灾害样式)

害影响持续多年。 影响;灾难的可承受度与恢复重建速度、损失分担方式等密切关联。

以人员伤亡、农林牧渔减产、房屋

( D) + 次生、衍生灾害造成的间接损失占比大增;无形的信息产品因水

损失构 成 (直 接、 间 与财产损毁、工商业产品损失及基

灾丧失,损害甚至远大于储存信息的实体硬件;城镇受淹后各色垃圾数

接损失) 础设施 损 坏 等 直 接 经 济 损 失 为 主

量激增,处置不及会对人体健康和生态环境造成恶劣影响。

( D),间接损失比重较小。

3.2 变化环境下洪涝风险的演变机理与趋向 在全球气候增暖与经济社会发展的背景下,洪水风险变

得更为复杂,不确定性大大增加, “灰犀牛” “黑天鹅” 型的巨大灾难一旦发生,致灾外力超出防灾

体系的设防能力,就可能出现损失激增的现象,呈现出灾害连锁性、损失突变性和风险传递性等新特

点。只有认清变化 环 境 下 洪 涝 风 险 的 演 变 机 理 与 趋 向, 才 能 更 主 动、 更 前 瞻 性 地 做 好 风 险 防 范

工作 [10 - 11] 。

(1)灾害连锁性。现代社会的正常运转高度依赖于各类基础设施与生命线系统。这些系统在关键

点或面上一旦因灾受损,会在系统内甚至系统之间形成连锁反应,以致受灾范围远远超出受淹范围,

间接损失甚至超出直接损失。如郑州 “ 7.20” 特大暴雨期间,就明显存在供电系统、供水系统、交通

系统、通讯系统之间的连锁反应。其不利影响的消除取决于生命线系统的修复时间。

( 2)损失突变性。随着防洪保护区内人口资产密度不断提高,一旦洪涝规模超出防控能力,若风

险管理与应急处置又不得力,就会出现灾害损失与不利影响激增的突变现象,损失可能不是高达一两

— 7 6 —

2