Page 125 - 2022年第53卷第7期

P. 125

者尝试应用地理信息系统融合水文、水利等相关学科的技术方法,构建并优化多尺度洪涝灾害的预测

模型 [8 - 9] 、网络地理信息系统平台 [10] 等,并将其应用于确定不同尺度防洪工程设计标准或空间布局的

实践中 [11 - 12] ,为城市群承洪适灾网络构建提供依据或思路。

尽管韧性承洪研究已取得一定进展,但仍然存在不足之处:( 1)在研究尺度上,相较于其他独立

发展的中小城镇,城市群作为城镇化未来发展的主体形态,遭受洪涝灾害的风险更高 [13 - 14] ,但已有研

究大多关注城市、城市局部或特定功能区(如社区等)的适灾研究,因此构建城市群尺度的适灾网络仍

存在挖潜空间;(2)在研究内容上,虽然 “打破洪涝灾害防控的孤岛式思维” 已成为共识,但战略、

政策或咨询类 研 究 内 容 偏 多,仍 未 及 时 将 相 关 学 术 成 果 转 化 为 指 导 城 市 规 划 实 践 的 行 动 指 南 [15] ;

( 3)在实践应用上,各地对洪涝灾害防控非常重视,在长期的实践中探索出以 “以流域为单元” “条

块结合、以块为主” 的洪涝管理模式 [16 - 17] ,但在面对洪涝灾害的外溢、扩散等问题,或大范围极端

灾害发生时,欠缺跨城市的洪涝灾害应对思维。

鉴于此,本文基于韧性承洪理念,从闽三角城市群(以下简称 “闽三角”)洪涝灾害系统构成入

手,剖析闽三角洪涝灾害风险格局,针对当前洪涝灾害管理的不足和灾害风险空间分布特征,构建多

层级 “生态- 社会” 适灾网络理论框架,并提出应对洪涝灾害的规划响应策略。其中, “生态适灾网

络” 旨在修复用于降低洪涝灾害风险的 “海绵城市群” 生态本底; “社会适灾网络” 旨在搭建灾害周

期内,用于人员疏散、物资输送转移的高效路径,从而匹配水文 - 生态循环和资源流通廊道、增强

“生态- 城镇” 源地间和 “高- 低” 风险节点间的连接度,为缓解城市群经济社会发展和洪涝灾害的矛

盾提供参考。

2 研究区域、数据来源与研究思路

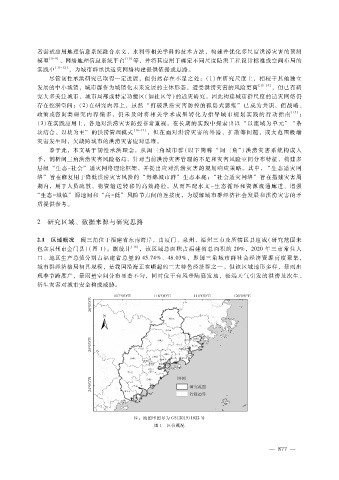

2.1 区域概况 闽三角位于福建省东南海岸,由厦门、泉州、漳州三市及所辖区县组成(研究范围未

包含泉州市金门县)(图 1)。据统计 [18] ,该区域总面积占福建省总面积的 20%,2020年三市常住人

口、地区生产总值分别占福建省总量的 45.74%、48.03%,即闽三角城市群社会经济资源高度聚集,

城市群经济格局初具规模,是我国沿海正在崛起的三大特色经济群之一。但该区域地形多样,暴雨出

现季节跨度广,暴雨量空间分布显著不匀,同时位于台风登陆高发地,极端天气引发的洪涝及次生、

衍生灾害对城市安全构成威胁。

注:地图审图号为 GS(2019)1822号

图 1 区位概况

— 8 7 7 —