Page 126 - 2022年第53卷第7期

P. 126

2.2 数据来源 研究数据主要包括气象数据、遥感数据、土地利用数据和路网数据 4类。气象数据来

源于中国地面 气 候 资 料 日 值 数 据 集 ( V3.0),采 集 了 闽 三 角 区 域 范 围 内 及 邻 域 共 14个 地 面 气 象 站

1999—2017年的降水、气温等数据信息;土壤数据来源于世界土壤数据库(HarmonizedWorldSoilData

baseVersion ,HWSD)的中国土壤数据集(V1.1);地形数据来源于地理空间数据云 GDEMDEM 30m分

辨率的数字高程数据;土地利用数据来源于国家地球系统科学数据共享服务平台发布的 2010、2015、

2017年 3期 30m分辨率的土地覆盖 FROM- GLC数据集;路网数据来源于开源地图 OpenStreetMap。数

据类型多样导致栅格数据分辨率不统一,因此统一转换为适合大尺度区域分析、且数据信息保留较完

整的 30m分辨率进行计算。

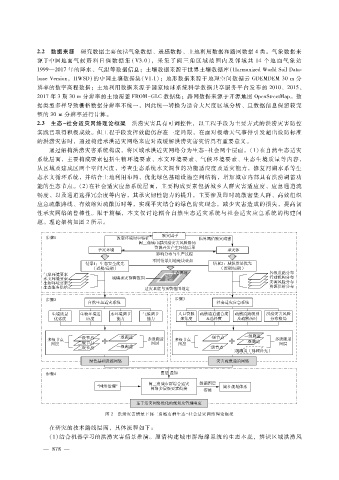

2.3 生态- 社会适灾网络理论框架 洪涝灾害具有可调控性,以工程手段为主要方式的洪涝灾害防控

实践已取得积极成效。但工程手段发挥效能仍存在一定局限,在面对极端天气事件引发超出设防标准

的洪涝灾害时,通过构建承洪适灾网络来应对或缓解洪涝灾害灾情具有重要意义。

通过解构洪涝灾害系统构成,将区域承洪适灾网络分为生态- 社会两个层面。(1)在自然生态适灾

系统层面,主要构成要素包括生物环境要素、水文环境要素、气候环境要素、生态生境质量等内容,

从区域及建成区两个空间尺度,考查生态系统水文调节的功能适应度及适灾能力,修复河湖水系等生

态水文循环系统,并结合土地利用布局,优化绿色基础设施空间结构,增加城市内部具有洪涝调蓄功

能的生态节点。( 2)在社会适灾应急系统层面,主要构成要素包括城乡人群灾害适应度、应急通道流

畅度、以及通道选择冗余度等内容,其承灾韧性能力的提升,主要涉及即时疏散密集人群、高效组织

应急疏散路线、有效缩短疏散历时等,实现平灾结合的绿色防灾理念,减少灾害造成的损失,提高韧

性承灾网络的鲁棒性。限于篇幅,本文仅讨论耦合自然生态适灾系统与社会适灾应急系统的构建问

题。理论架构如图 2所示。

图 2 洪涝灾害情景下闽三角城市群生态- 社会适灾网络理论框架

在研究的技术路线层面,具体流程如下:

(1)结合机器学习的洪涝灾害情景推演。厘清构建城市群海绵系统的生态本底,辨识区域洪涝风

— 8 7 —

8