Page 80 - 2022年第53卷第9期

P. 80

近年来,大量学者针对不同炮孔爆破诱发振动峰值特征展开研究,如杨风威等 [4] 基于大量现场振

动监测数据,对比分析了预裂孔与主爆孔诱发爆破振动峰值的衰减规律;Sanchidrián等 [5] 从爆炸能量

[6]

分配的角度,对不同抵抗线条件下质点峰值振速的差异进行了比较分析;Blair 、陈士海等 [7] 通过室

内模型试验及理论分析,研究了不同抵抗线大小、不同起爆方式对质点峰值振速的影响;Singh等 [8]

利用室外爆破试验,得到了不同耦合系数下,质点峰值振速随爆心距的衰减公式。

已有研究表明,爆破振动引发的破坏不仅取决于质点峰值振速,还与频率密切相关,我国现行的

爆破安全规程 [9] 也将爆破振动主频作为振动安全控制的重要判据。Yang等 [10] 通过现场试验和数值模

拟,研究了不同自由面条件对爆破振动主频的影响;卢文波等 [11] 、刘达等 [12] 借助量纲分析,推导了

钻孔爆破振动主频的衰减公式;Zhou等 [13] 通过数值计算,揭示了爆破振动主频随爆源几何参数以及起

爆方式的变化规律;饶宇等 [14] 依托现场试验,对比分析了预裂孔与主爆孔爆破振动频谱的分布特征。

综上,尽管已有大量针对不同炮孔诱发振动特性的研究,但多是单一变量或单一因素的对比分

析,较少将振动峰值与频谱特征结合起来考虑,也缺乏从装药结构、起爆方式以及抵抗线大小等不同

爆破作用边界的角度,对不同爆破孔诱发爆破振动差异内因的深入研究。本文依托白鹤滩水平坝基爆

破试验,综合比较了主爆孔、预裂孔及光爆孔三种典型炮孔诱发爆破振动的峰值与频谱特征;借助数

值模拟,从装药结构、起爆方式及抵抗线大小三个方面,研究了不同爆破孔的爆破损伤分布及爆炸能

量分配情况;并结合岩石爆破破碎分区的分析,探讨了不同炮孔爆破诱发振动差异的内在原因。研究

成果有助于加深对 岩石基 础开 挖中 不同爆 破孔诱 发振 动特 性 的 认 识,并 为 爆 破 振 动 安 全 控 制 提 供

参考。

2 现场爆破试验

2.1 工程背景 白鹤滩水电站是金沙江下游 4个梯级水电站的第二级,具有以发电为主,同时兼顾防

洪、拦沙、改善下游航运条件的作用,其装机容量可达 1600万kW,为仅次于三峡的中国第二大水电

站。在白鹤滩水电站坝基开挖过程中,为降低爆破开挖对坝基保留岩体的影响及加快施工进度,推广

应用了卢文波等 [15] 研发的垂直孔复合消能爆破技术,结合该项技术的研发应用,开展了不同典型炮孔

的水平预裂、水平光爆及垂直孔复合消能爆破现场试验。需说明的是,由于本文主要目的在于探究不

同典型炮孔(预裂孔、主爆孔、光爆孔)间振动特性的差异,故仅对水平预裂试验及水平光爆试验监测

数据展开对比分析。

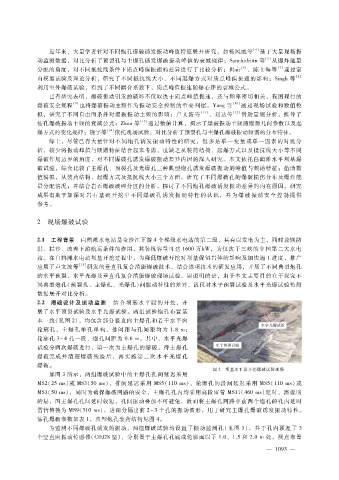

2.2 爆破设计及振动监测 结合坝基水平段的开挖,开

展了水平预裂试验及水平光爆试验。两组试验炮孔布置基

本一致(见图 2),均包含部分竖直向主爆孔和若干水平向

轮廓孔,主爆孔单孔单响,排间距与孔间距均为 1.8m;

轮廓孔 3~4孔一段,炮孔间距为 0.6m。其中,水平光爆

试验分两次爆破进行,第一次为主爆孔的爆破,待主爆孔

爆破完成 并 清理 爆破 残渣后,再实 施第 二次 水 平 光 爆 孔

爆破。

图 2 坝基水平段开挖爆破试验现场

如图 3所示,两组爆破试验中的主爆孔孔间延迟采用

MS2(25ms)或 MS3(50ms),排间延迟采用 MS5(110ms),轮廓孔的段间延迟采用 MS5(110ms)或

MS3(50ms),同时为确保爆破网路的安全,主爆孔孔内均采用高段雷管 MS11(460ms)延时。需说明

的是,因主爆孔孔间延时较短,孔间振动叠加不可避免,故而将主爆孔网路中前两个炮孔的孔内延时

雷管替换为 MS9(310ms),进而分隔出前 2~3个孔的振动波形,用于研究主爆孔爆破诱发振动特性。

钻孔爆破参数如表 1,典型炮孔装药结构见图 4。

为监测不同爆破孔诱发的振动,两组爆破试验均设置了振动监测孔(见图 3),并于孔内预埋了 3

个竖直向振动传感器(CDJ28型),分别置于主爆孔孔底或轮廓面以下 1.0、1.5和 2.0m处,测点布置

0

— 1 9 3 —