Page 77 - 2022年第53卷第11期

P. 77

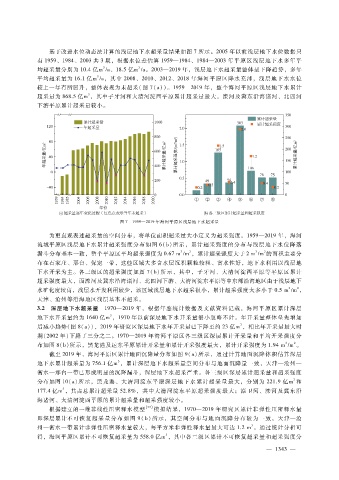

基于改进水位动态法计算的浅层地下水超采量结果如图 7所示。2005年以前浅层地下水位数据只

有 1959、1984、2003共 3期,根据水位差估算 1959—1984、1984—2003年平原区浅层地下水多年平

3

3

均超采量分别为 10.4亿m ?a、18.5亿m ?a。2003—2019年,浅层地下水超采量整体呈下降趋势,多年

3

平均超采量为 16.1亿m ?a,其中 2008、2010、2012、2018年海河平原区降水充沛,浅层地下水水位

较上一年有所回升,整体表现为未超采(图 7(a))。1959—2019年,整个海河平原区浅层地下水累计

3

超采量为 868.5亿m ,其中子牙河和大清河淀西平原累计超采量最大,滦河及冀东沿海诸河、北四河

下游平原累计超采量较小。

图 7 1959—2019年海河平原区浅层地下水超采量

为更直观表述超采量的空间分布,将单位面积超采量大小定义为超采强度。1959—2019年,海河

流域平原区浅层地下水累计超采强度分布如图 6(b)所示,累计超采强度的分布与浅层地下水位降落

3

2

2

3

漏斗分布基本一致,整个平原区平均超采强度为 0.67m ?m ,累计超采强度大于 2m ?m 的面积主要分

布在石家庄、邢台、保定一带,这些区域大多含水层沉积颗粒较粗、富水性好,地下水利用以浅层地

下水开采为主。各三级区的超采强度如图 7(b)所示,其中,子牙河、大清河淀西平原等平原区累计

超采强度最大,而滦河及冀东沿海诸河、北四河下游、大清河淀东平原等中东部沿海地区由于浅层地下

3

2

水矿化度较高,浅层水开发利用较少,该区域浅层地下水超采很小,累计超采强度大多小于 0.5m ?m ,

天津、沧州等沿海地区浅层基本不超采。

3.2 深层地下水超采量 1970—2019年,根据年鉴统计数据及文献资料记载,海河平原区累计深层

3

地下水开采量约为 1640亿m ,1970年以前深层地下水开采量很小忽略不计。年开采量整体呈先增加

3

后减小趋势(图 8(a)),2019年研究区深层地下水年开采量已下降至约 23亿m ,相比年开采量最大时

期( 2002年)下降了三分之二。1970—2019年海河平原区各三级区深层累计开采量和平均开采强度分

2

3

布如图 8(b)所示,黑龙港及运东平原累计开采量和累计开采强度最大,累计开采强度为 1.94m ?m 。

截至 2019年,海河平原区累计地面沉降量分布如图 9(a)所示,通过计算地面沉降体积估算深层

3

地下水累计超采量为 756.1亿m ,累计深层地下水超采量空间分布与地面沉降量一致,天津—沧州—

衡水—邢台一带已形成明显的沉降漏斗,深层地下水超采严重。各三级区深层累计超采量和超采强度

3

分布如图 10(a)所示,黑龙港、大清河淀东平原深层地下水 累计超采量最大,分别为 221.9亿m 和

3

177.4亿m ,共占总累计超采量 52.8%,其中大清河淀东平原超采强度最大;漳卫河、滦河及冀东沿

海诸河、大清河淀西平原的累计超采量和超采强度较小。

根据建立的一维非线性压密释水模型 [22] 模拟结果,1970—2019年研究区累计非弹性压密释水量

即深层累计不可恢复超采量分布如图 9(b)所示,其空间分布与地 面沉 降 分 布较 为 一 致,天津—沧

3

州—衡水一带累计非弹性压密释水量较大,每平方米非弹性释水量最大可达 1.2m 。通过统计分析可

3

得,海河平原区累计不可恢复超采量为 558.0亿m ,其中各三级区累计不可恢复超采量和超采强度分

— 1 4 3 —

3