Page 45 - 2025年第56卷第2期

P. 45

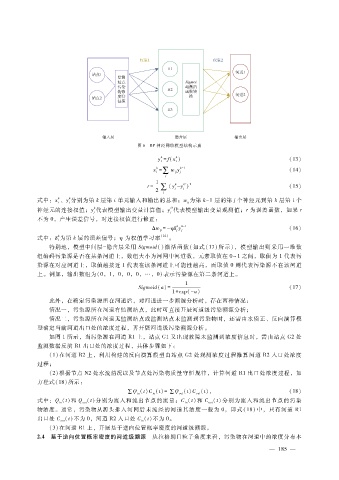

图 6 BP神经网络模型结构示意

k

k

y= f(x) (13)

i

i

k - 1

k

i ∑

x= wy (14)

ij j

j

1

O

k

r = ∑ (y- y) 2 (15)

j

j

2 j

k

k

式中:x、y分别为第 k层第 i单元输入和输出的总和;w为第 k - 1层的第 j个神经元到第 k层第 i个

i

ij

i

k

O

神经元的连接权值;y代表模型输出变量计算值;y代表模型输出变量观测值;r为误差函数,如果 r

j j

不为 0,产生误差信号,对连接权值进行修正:

k k - 1

y

ij

Δ w =- ηδ j j (16)

k [22]

式中:δ i 为第 k层的误差信号;η为权值学习率 。

特别地,模型中间层- 隐含层采用 Sigmoid()激活函数(如式(17)所示),模型输出则采用一维数

组编码污染源是否在某条河道上,数组大小为河网中河道数,元素取值在 0~1之间,取值为 1代表污

染源在对应河道上,取值越接近 1代表在该条河道上可能性越高,而取值 0则代表污染源不在该河道

上。例如,输出数组为( 0,1,0,0,0,…,0)表示污染源在第二条河道上。

1

Sigmoid(a) = (17)

1 + exp ( - a)

此外,在确定污染源所在河道后,对河道进一步溯源分析时,存在两种情况:

情况一,污染源所在河道有监测站点,此时可直接开展河道级污染溯源分析;

情况二,污染源所在河道无监测站点或监测站点未监测到污染物时,还需由水质正、反向演算模

型确定当前河道出口处的浓度过程,再开展河道级污染溯源分析。

如图 1所示,当污染源在河道 R1上,站点 G1又出现故障未监测到浓度信息时,需由站点 G2处

监测数据反演 R1出口处的浓度过程,具体步骤如下:

(1)在河道 R2上,利用构建的反向演算模型由站点 G2处观测浓度过程推算河道 R2入口处浓度

过程;

( 2)根据节点 N2处水流情况以及节点处污染物质量守恒规律,计算河道 R1出口处浓度过程,如

方程式( 18)所示:

∑Q (t)C (t) = ∑Q (t)C (t), (18)

in

out

out

in

式中:Q (t)和 Q (t)分别为流入和流出节点的流量;C (t)和 C (t)分别为流入和流出节点的污染

in out in out

物浓度。通常,污染物从源头排入河网后未流经的河道其浓度一般为 0,即式(18)中,只有河道 R1

出口处 C (t)不为 0,河道 R2入口处 C (t)不为 0。

in

out

(3)在河道 R1上,开展基于逆向位置概率密度的河道级溯源。

2.4 基于逆向位置概率密度的河道级溯源 从拉格朗日粒子角度来看,污染物在河道中的浓度分布本

— 1 8 5 —