Page 89 - 2023年第54卷第7期

P. 89

格应不大于地震波能量截止频率对应波长的 1?8,逐步向外过渡至区域 E的网格。外行总波动传播

至输入界面时,界面节点 A处的等效力将其中阶梯地形 场 地 自由 场 的 成分 抵 消 了,进 入区域 E的

为结构与近场地基相互作用产生的外行散射波动,经过波阵面扩大及土体阻尼作用下进一步削弱,

最终在人工边界处被吸收。黏弹性介质中波动幅值随传播距离增加快速衰减,且高频成分衰减速度

更快 [31] 。

对于确定的坝址条件,阶梯地形场地的自由场不需要重复计算,根据感兴趣区域的范围,可在场

地内部灵活选取输入界面位置,计算相应的等效力,且等效力施加界面与人工边界分离,彼此独立。

区域 I为感兴趣区域,可考虑非线性因素的耦合,如筑坝材料的损伤、岩基的弹塑性等。

3.2 库区水域模拟 假设库水为无旋、无黏、小扰动理想流体,通过声学单元结合阻抗边界条件,模

拟库区水体,在考虑线性波动条件的情况下,库水介质表面任意点的阻抗边界条件为

n · u = p?k+ p?c (10)

1

w

1

out

式中:u 为库水介质表面的速度;n 为介质表面的外

out

w

法向量;p为动水压;1?k 为水压和介质表面法线方向

1

上位移之间的比例系数;1?c为水压和介质表面法线方

1

向上速度之间的比例系数。

、 处 的 法 向 位 移 连

坝- 水、地 基 - 水 交 界 面 Γ 1 Γ 2

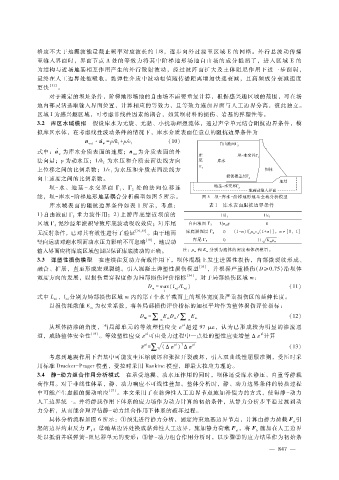

续,坝- 库水- 阶梯地形地基耦合分析模型如图 5所示。 图 5 坝- 库水- 阶梯地形地基全域分析模型

库水域表面的阻抗边界条件如表 1所示,考虑: 表 1 库水表面阻抗边界条件

重力波作用;2)上游库底靠近坝前的

1)自由液面 Γ 3 1?k 1 1?c 1

泥沙经年淤积导致库底波动吸收效应;3)库尾 1? ρ w g 0

区域 Γ 4 自由液面 Γ 3

无反射条件,已对其有效性进行了验证 [22,32] 。由于地面 库底淤泥层 Γ 4 0 (1 - α )?[ ρ w c w (1 + α )],α∈[0,1]

竖向运动对迎水坝面动水压力影响不可忽略 [18] ,地震动 库尾 Γ 5 0 1? K w ρ w

槡

输入界面应将库底区域包围以保证库底波动的正确。 注:ρ w 和 K w 分别为流体的密度和体积模量。

3.3 弹塑性损伤模型 在连续往复动力荷载作用下,坝体混凝土发生进展性损伤,内部微裂纹形成、

融合、扩展,直至形成宏观裂缝。引入混凝土弹塑性损伤模型 [33] ,并根据严重损伤(D ≥0.75)沿坝体

宽度方向的发展,以损伤贯穿程度作为局部损伤评价指标 [34] ,对于局部损伤区域 m:

D = max(l?L ) (11)

m mi mi

i

式中 L 、l分别为局部损伤区域 m内的第 i个水平截面上的坝体宽度及严重损伤区的延伸长度。

mi mi

以损伤耗散能 E 为权重系数,将各局部损伤评价指标的加权平均作为整体损伤评价指标:

m

m ∑

M ∑

D = E D ? E (12)

m m m m

pl

从坝体防渗的角度,当局部单元的等效塑性应变 珔 超过 97με ,认为已形成较为明显的渗流通

ε

pl

pl

道,威胁整体安全性 [35] 。等效塑性应变 珔 可由受力过程中一点处的塑性应变增量 Δε 计算

ε

pl

pl T

珔 = ( Δε )Δε pl (13)

ε

∑槡

考虑到地震作用下岩基中可能发生压缩破坏和张拉开裂破坏,引入双曲线性屈服准则,受压时采

用标准 Drucker - Prager模型,受拉时采用 Rankine模型,即最大拉应力理论。

3.4 静- 动力组合作用分析模式 在承受地震、动水压作用的同时,坝体还受库水静压、自重等静载

荷作用。对于非线性体系,静、动力响应不可线性叠加。整体分析时,静、动力边界条件的转换过程

中可能产生虚假的振动响应 [27] 。本文采用了在黏弹性人工边界节点施加补偿力的方式,使得静 - 动力

人工边界统一。并将静载作用下体系的应力场作为动力计算的初始条件,从静力分析步平稳过渡到动

力分析,从而能合理评估静- 动力组合作用下体系的破坏过程。

具体分析流程如图 6所示:①预先进行静力分析,固定约束地基边界节点,计算由静力荷载 F 引

st

起的边界约束反力 F;②地基边界处换成黏弹性人工边界,施加静力荷载 F ,将 F 施加在人工边界

b

b

st

处以抵消并联弹簧- 阻尼器单元的变形;③静- 动力组合作用分析时,以步骤②的应力结果作为初始条

— 8 4 7 —